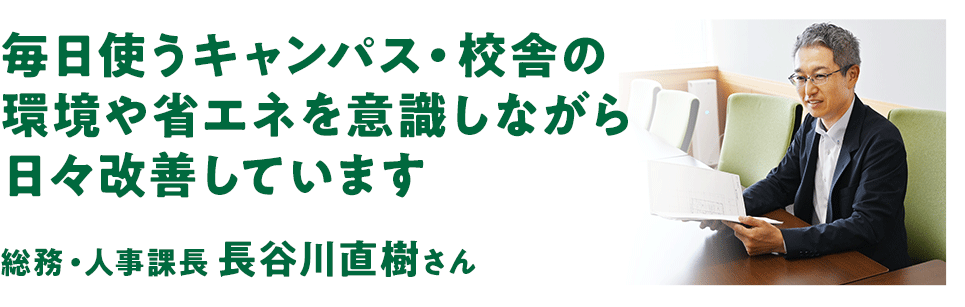

今回は、大学キャンパスや附属校校舎の施設に関連したSDGsを紹介します。話を聞いたのは、総務・人事課長の長谷川直樹さん。毎日利用しているキャンパスや校舎ですが、知らなかったことばかりです。積み重ねの大切さに気付かされました。

■ 附属柏中学校・高等学校校舎の屋上に太陽光パネルを設置

本学では、2025年1月、附属柏中学校・高等学校の校舎の屋上に太陽光パネルを設置しました。2011年の東日本大震災をきっかけに、自家発電装置を設置することは度々検討されてきましたが、今回、東京都からの助成を受けて導入する運びとなりました。これは、学校法人二松学舎が二松学舎サービス株式会社と合同で、都が行っている「地産地消型再エネ増強プロジェクト」に太陽光パネル設置に関する申請を行い、それが採択され実現したものです。このプロジェクトでは、事業者の本部が都内にあれば、都外の事業所に再エネ発電設備を設置し、その電力を消費する事業も助成対象となっていることから、千葉県の柏校舎への設置が決まりました。

今回導入した太陽光パネルは、附属柏中学校・高等学校で使用する電力の約6割を賄えるだけの電力を作ることができます。また、停電が起きた際、この電力を使って水を使えるように自立運転回路も整えました。

太陽光発電は、CO2の間接排出量削減につながりますので、これからうまく活用していきたいと思います。

屋上いっぱいに敷きつめられた太陽光パネル

■ 震災を機に高まった省エネ意識

東日本大震災は、太陽光パネルの導入だけでなく、施設設備のあらゆる見直しに大きく関係しています。当時は電力制限や計画停電などが行われたので、大学キャンパスや附属校の校舎で様々な対策を実施しました。廊下が暑くならないよう大きな窓には遮熱フィルムを貼ったり、電力使用を抑えるために照明を一部控えるなども行いました。ほかにも、LED化の推進など、震災時の教訓をきっかけにはじめた省エネ対策は今も継続しています。教職員によるクールビズやウォームビズも、この頃から徹底されるようになったのではないでしょうか。

もちろん、震災前から実施していることもあります。たとえば、大学の九段1・2号館では、建設時から「熱源方式」という空調設備を導入しています。これは、地下室の熱源設備で発生させた冷水か温水を、配管を通して各ゾーンに流すという仕組みになっています。各部屋で操作できる個別空調方式より使用電力が少なく済むため、規模の大きい施設では環境にやさしくエコな設備といえます。

空調設備の「冷温水発生機」

冷温水を各部屋に送るパイプ

■ 日々のコミュニケーションから見つかる改善点

また、小さなことでも、改善できる点がないか常に考えています。たとえば、学生食堂で発生する廃油も2014年からはリサイクル業者と契約し、回収してもらっています。学食では大量の油を使用するので、廃棄処分するのは心苦しいといつも思っていました。そんな時、九段キャンパスの施設管理を委託している会社の社員の方から「こんなリサイクル業者があるよ」と紹介してもらったのです。そういった情報の入手や施設設備における改善点は、管理会社の社員の皆さんとのコミュニケーションから生まれることが多く、とても助かっています。

お互いに気が付いたところを、その都度報告しあうように心がけているので、スムーズな連携により施設設備の改善を実施できています。