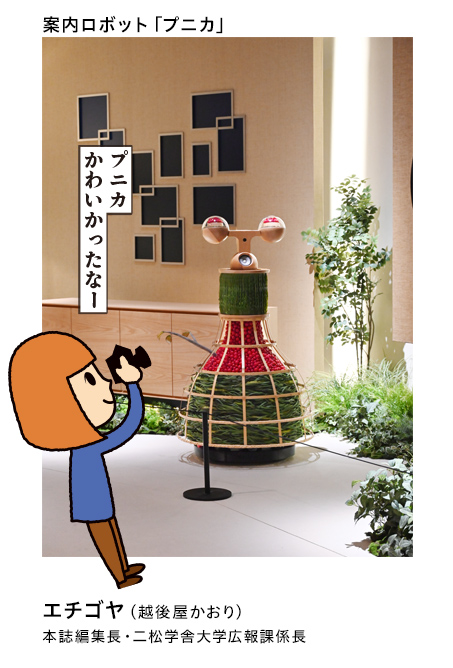

こんにちは! 本誌「學」編集長のエチゴヤです。現在開催中の大阪・関西万博では、ロボット研究の第一人者・石黒浩先生(大阪大学教授、ATR石黒浩特別研究所客員所長)がパビリオン「いのちの未来」をプロデュース。わたしたち二松学舎も「漱石アンドロイド」を出展するという形で、サプライヤーとして協賛しています。さっそく、ねこ松と一緒に会いに行ってきました!

大阪・関西万博の「東ゲート」。ここから未来への旅が始まる。

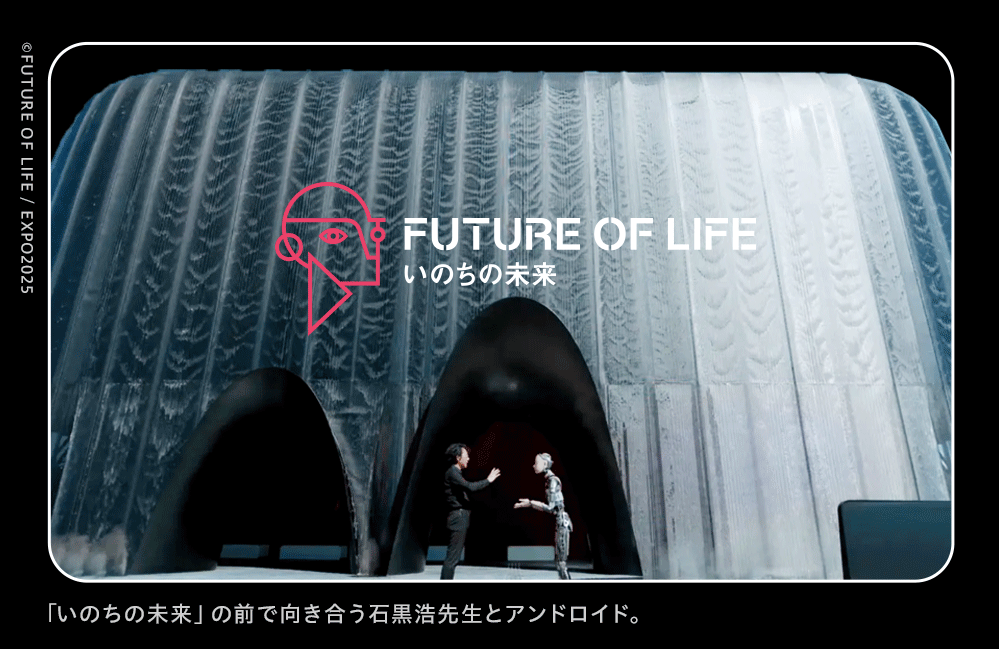

万博会場の東ゲートをくぐって約10分、シンボル「大屋根リング」のほぼ中央に、石黒浩先生がプロデュースしたパビリオン「いのちの未来」があります。離れていても目を引く、真っ黒な建物。近づいて見ると、外壁一面が滝のような流水で覆われていました。

水は生命の象徴。屋上から流れ落ちて外壁をつたい、地面に広がって水面をゆらす光景は、地球に生命が芽吹き、現代、そして未来へ連綿と続いていく営みを思わせます。静けさの中に、何かが始まろうとしている期待に胸が弾みます。

中央の黒い建物が、パビリオン「いのちの未来」。重厚なたたずまい。

「いのちの未来」の表面は水のベールで覆われている。

※【シグネチャーパビリオンとは?】日本を代表する8人のクリエイターが、それぞれの視点から「いのち輝く未来社会のデザイン」を表現する万博の中核パビリオン。参加クリエイターは、石黒浩氏、落合陽一氏、河瀨直美氏、河森正治氏、小山薫堂氏、中島さち子氏、福岡伸一氏、宮田裕章氏。

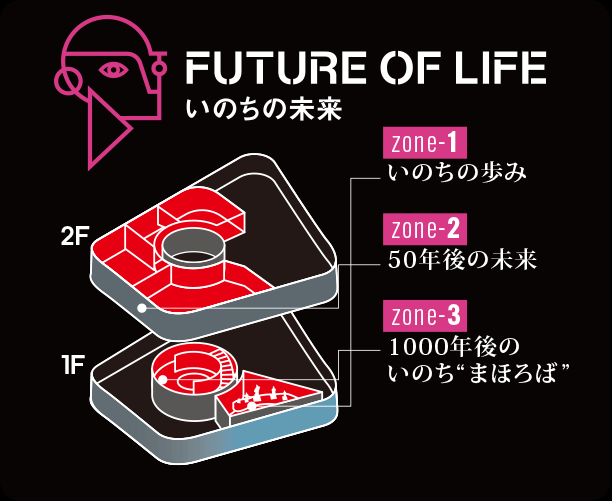

ZONE 1いのちの歩み

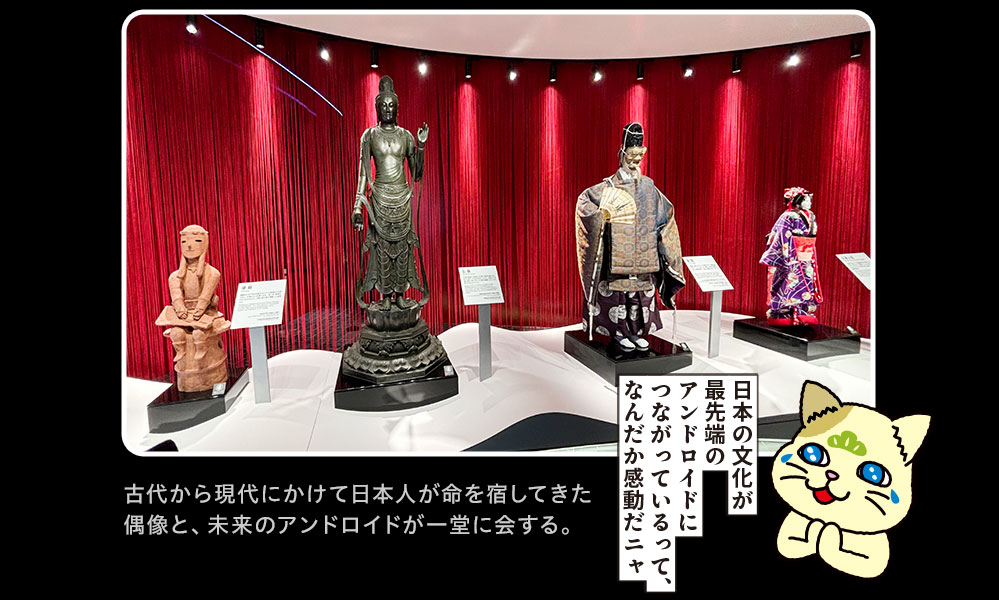

日本人がモノにいのちを宿してきた歴史を体感

館内に入ると、猿型ロボット「アイアイ ウォーキー」がお出迎え。ゾーン1「いのちの歩み」の説明をしてくれました。

ここでは、土偶や埴輪、仏像、能面、文楽人形、そして現代のアンドロイドに至るまで、日本人がモノに「いのち」を吹き込んできた歴史を体験できます。八百万の神やアニミズム※が根付いた日本では、いつの時代も擬人化したモノが共生し、人びとの精神性や文化に影響を与えてきました。それがアンドロイドに発展してきた流れが伺えます。

※アニミズム…山や川、動物、植物など、あらゆるものに霊魂が宿るという考え方。

奥へ進むと、2階に上るエスカレーター。赤い壁面には幸せそうな家族写真が飾られています。入り口で配布されたイヤホンガイドからは、祖母と孫である少女の楽しげな音声が。ここから家族の物語が展開されるようです。

ZONE 250年後の未来

50年後の生活とプロダクトを追体験

2階に着くと、きれいな植物に囲まれたベンチにアンドロイドが座り、前の壁には祖母と少女の映像が投影されています。二人の背中に誘われ、壁の扉が開いた先に進むと、次の部屋には電車を再現した空間が広がります。座席に座り、車窓に流れる未来の風景を楽しんでいると、突然、電車が大きなバブルに包まれて仮想空間に突入。アトラクションに乗っているような楽しさです。その後、トンネルに入った電車の薄暗い車内には、先ほどの祖母と少女の姿が。少女が「そこの席に座っている人いるでしょ、あの人アンドロイドだよ」と言うと、祖母は「全然わからなかった」。

そう、ここ2階に広がるのはゾーン2「50年後の未来」。50年後の日本では、アンドロイドが人間社会にすっかり溶け込んでいるようです。

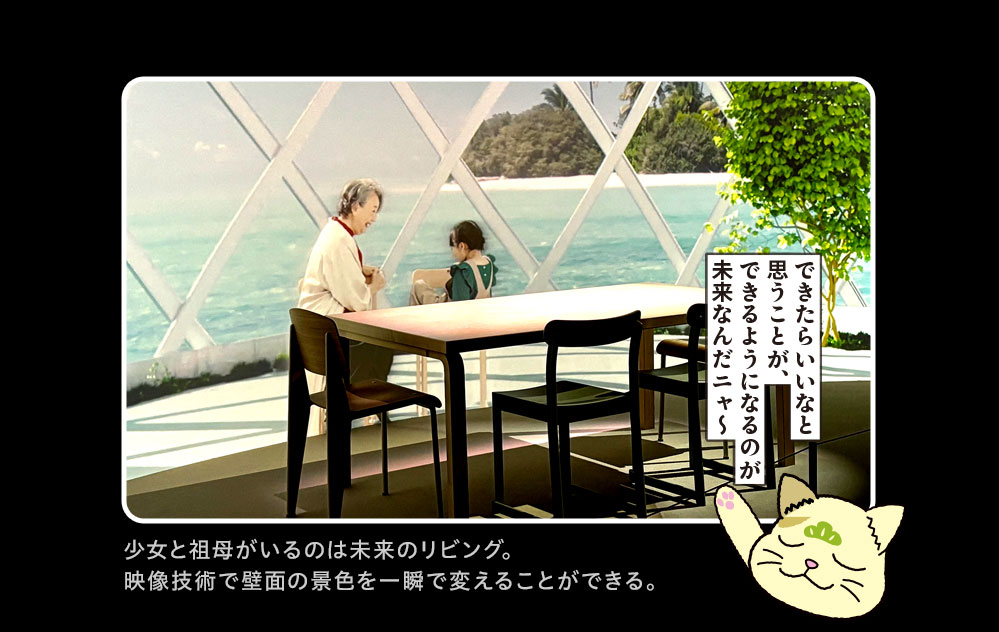

未来の電車が停まると、カラフルで不思議な形をしたロボット「ペトラ」が次の部屋へ案内してくれました。そこは未来のリビング。祖母が「今日はどんなお家がいい?」と尋ねると、少女は「海。すっごい近いところがいい!」と無邪気に答えます。すると壁が一気に変わって、砂浜をのぞむリゾートホテルのような景色に。テクノロジーの進化にワクワクしてきます。

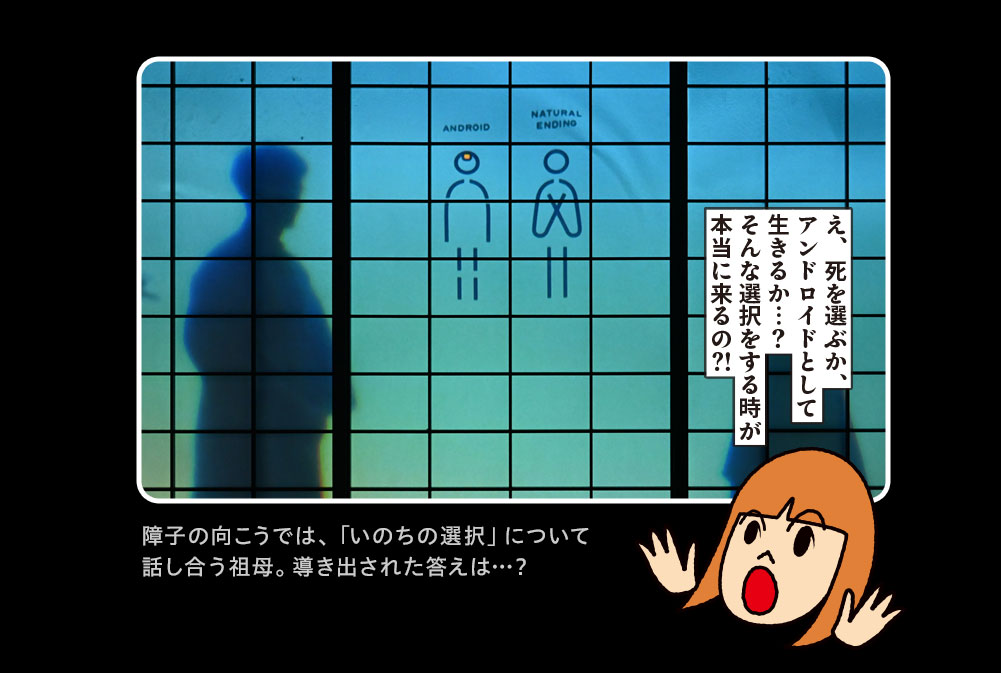

しかし、ゾーン2の後半では雰囲気が一転。神妙な表情の祖母が映し出されます。どうやら健康状態に不安があるよう。未来の病院のような施設で、祖母は重大な話を聞きます。

「寿命を全うする、もしくはアンドロイドに記憶を引き継ぐ……。どの選択肢を選ぶのも自由です」

なんと、50年後の未来では、肉体は死んでも記憶や意識をアンドロイドに移して生き続けられるというのです。

次の部屋で映し出される映像からは、楽しい時も悲しい時も、少女の横にはいつも祖母がいたことがわかります。やがて年月がすぎ、年老いた祖母がいよいよ自分の命の決断をする時が来ました。少女が祖母に抱きつくシーンには、私も思わず涙が……。祖母はどちらの選択をしたのでしょうか。

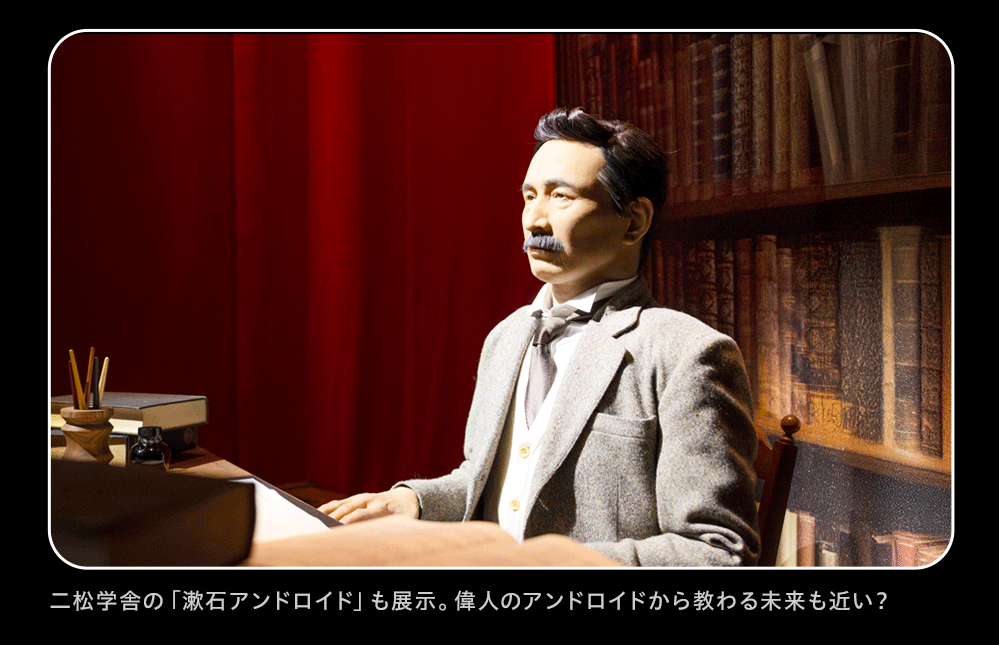

ゾーン2の最後の部屋に移ると、思い思いに過ごすアンドロイドの姿がありました。ホログラムで浮かぶ人と会話をしているアンドロイドもいれば、ピアノを弾くアンドロイドも。そしてここに、夏目漱石先生のアンドロイドがいらっしゃいました! 万博で会う、われらが漱石(アンドロイド)先生。感動で胸がいっぱいです。

動きや表情から、執筆に悩んでいるように見えます。そのたたずまいがあまりにも自然で、本物の漱石先生がそこにいるかのよう。ほかにも、マツコ・デラックスさんのアンドロイド「マツコロイド」がラジオ放送をしているなど、人間の寿命を超越した世界であることが伺えます。目の前で動くアンドロイドにはリアリティーがあり、圧倒させられました。

ZONE 31000年後のいのち“まほろば”

1000年後の人との出会い

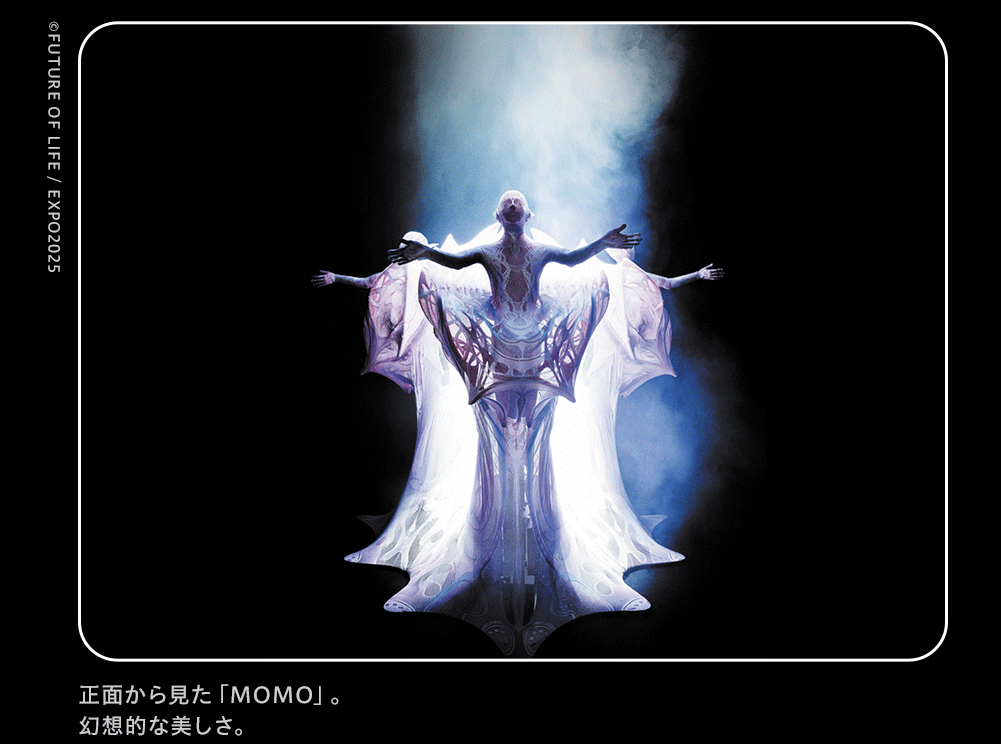

さて、階段を降りて1階に戻ると出会うのが、進化した人間「MOMO」。ゾーン3「1000年後のいのち“まほろば”」では、テクノロジーの進歩によって、肉体という制約から解放され、自由に姿を選べるようになった人間が表現されています。光やスモーク、香り、音楽などの演出にあわせ浮遊するMOMOは、神秘的で幻想的。別世界にいるような気持ちになりながらも、MOMOと目が合った瞬間に感じたのは、確かに「いのち」でした。

※2025年5月 取材時点の情報です。

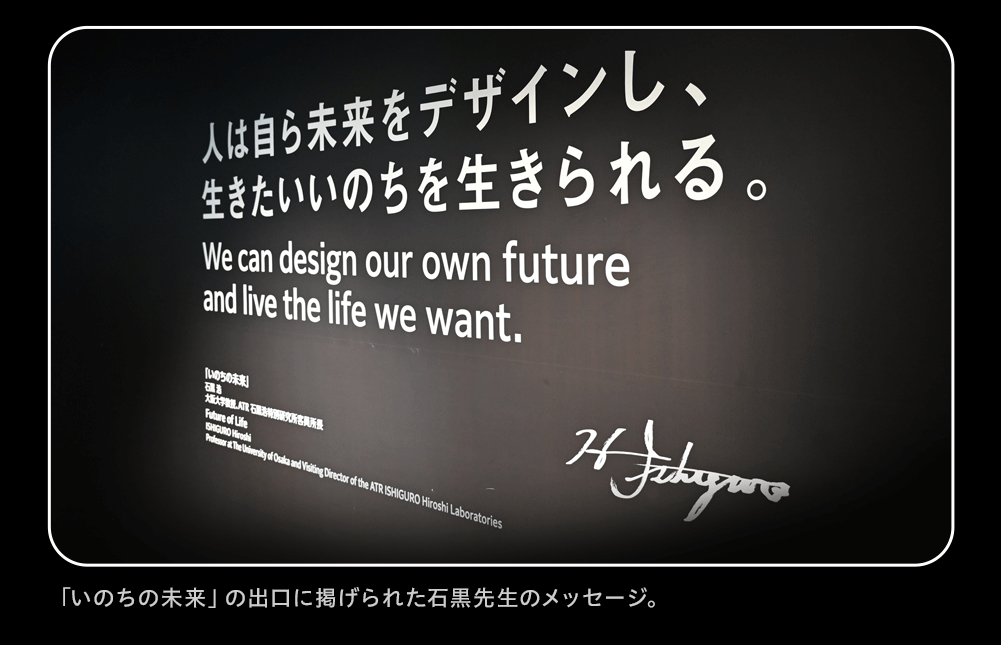

テクノロジーが発展した未来社会で、私たち人間はどのように生きているのか。進化した「いのち」の姿を体感できるのが「いのちの未来」です。どのような思いを込めてパビリオンをプロデュースしたのか、石黒浩先生にお聞きしました。

*

───「いのちの未来」は、どのようなコンセプトでデザインされたのですか?

テクノロジーといのちの関係を考えてもらうというのが、ひとつの大きなテーマになっています。

人間は科学技術、すなわちテクノロジーによって進化・発展してきました。道具、服、薬、交通、街など、ありとあらゆるものが人の手によって創出され、発展してきて今の私たちがいる。この先も人間はテクノロジーの力で寿命を延ばし、活動範囲を拡げ、さらに進化していくでしょう。では、これから人間や社会はどう発展していけばよいのか。これは人間が責任をもって考えていかなければなりません。現代でもすでに遺伝子技術、エネルギーや環境制御の技術といったテクノロジーが登場しています。生命や地球環境に影響を与える強大なテクノロジーです。人間は、そんな力を手に入れた以上、自分たちの未来、社会の未来、地球の未来、宇宙の未来を人間自身が考え、つくっていく責任があります。「いのちの未来」が、そうしたことを考える場になってほしいと願い、長い時間をかけて協働メンバー、協賛企業の方たちと緻密にこのパビリオンをつくり上げてきました。

───ZONE2、ZONE3が提示している未来社会では、アンドロイドをはじめとする最先端技術と生活や人間とが融合しています。そうした未来で「人間らしさ」の定義も変わっていくでしょうか?

ZONE2では、そもそも「いのち」とは何か、アンドロイドになって生き続けるのか、肉体を持った人間として寿命を終えるのかということを深く考えてもらい、ZONE3では進化してアンドロイドと生身の人間との隔たりがなくなった1000年後の人間「MOMO」の姿を見てもらいます。人間が肉体の制約から離れた未来では、「精神性」こそが人間らしさになっていくでしょう。肉体という表層的な特徴で人間かどうかを判断する時代は終わり、互いに心を通わせられるか、豊かな関係を築けるかといった精神面が重要になっていく。肉体がなくなれば、外見による差別もなくなります。見た目の違いに左右されず、もっと深い「人間らしさ」を考えるようになっていくと思います。

───パビリオンには本学と共同制作した漱石アンドロイドも展示されていますが、偉人アンドロイドが未来社会で果たす役割はどうなっていくでしょうか?

大規模言語モデルの登場で、アンドロイドも今は人間のように会話をすることができます。漱石アンドロイドも、漱石先生として考えて話し、会話もできるようになる。ある意味、本当の漱石先生に教えてもらうことができるわけです。本物から学ぶように、偉人のアンドロイドから学ぶことができるようになるでしょうね。

───パビリオン「いのちの未来」では、さまざまなことを考えさせられそうです。

ものすごく深く考えさせられると思いますよ。一方で、人間の未来に美しさを感じてもらうこともできるのではないでしょうか。感動して泣いてしまう来場者も多いです。これは実際に見てもらわないとわかりませんので、ぜひパビリオンに来て感じてください。

*

石黒浩(いしぐろ・ひろし) 1991年、大阪大学基礎工学研究科博士課程修了。工学博士。2009年より大阪大学大学院基礎工学研究科システム創成専攻教授。ATR石黒浩特別研究所客員所長(ATRフェロー)。2017年から大阪大学栄誉教授。研究対象は、人とかかわるロボットやアンドロイドサイエンス。多数の論文を主要な科学雑誌や国際会議で発表。また、ロボビー、リプリー、ジェミノイド、テレノイド、エルフォイドといった、人とかかわるヒューマノイドやアンドロイドを開発。これらのロボットは、ディスカバリーチャンネルやNHK、BBCほか、世界中の多数のメディアで取り上げられている。2009年には、メディアアートの世界的なイベントの1つであるアルス・エレクトロニカ・フェスティバルのフィーチャードアーティストとして招待された。2011年、大阪文化賞受賞。2015年、文部科学大臣表彰受賞およびシェイク・ムハンマド・ビン・ラーシド・アール・マクトゥーム知識賞受賞。2020年、立石賞受賞。

【エチゴヤの感想】

シグネチャーパビリオン「いのちの未来」を訪れて

自然に死ぬか、アンドロイドになって生き続けるか。皆さんはこれまでそんなことを考えたことはありますか? 正直に言うと、私はありませんでした。でも、「いのちの未来」での体験を通して、そうした命の選択を、私たち人間は本当にもうすぐするようになるのかもしれないと思うようになりました。

このパビリオンで描かれる未来のテクノロジーは、緑鮮やかな自然の風景に溶け込みながら、人々に温かな幸せをもたらしています。人間に寄り添うものとして表現されたテクノロジーのあり方は、私たちがアンドロイドやロボットと友達になる未来もさほど遠くはないと感じさせてくれます。

同様に、家族や友達がアンドロイドになる未来もまた、遠くないのではないかと思えるのです。

ではそうなった時、隣にいる(アンドロイドの)家族や友達に、「いのち」はないといえるのでしょうか?

学生生徒の皆さん。「いのちの未来」、そして大阪・関西万博に、ぜひ足を運んでみてください。考えることがたくさんあることに気がつくはずです。まずは疑問を探しに。そして次はその答えを見つけるために色々なことを学びましょう!

そうそう。「漱石アンドロイド」にも忘れずに会ってきてくださいね。

*

※2025年5月 取材時点の情報です。