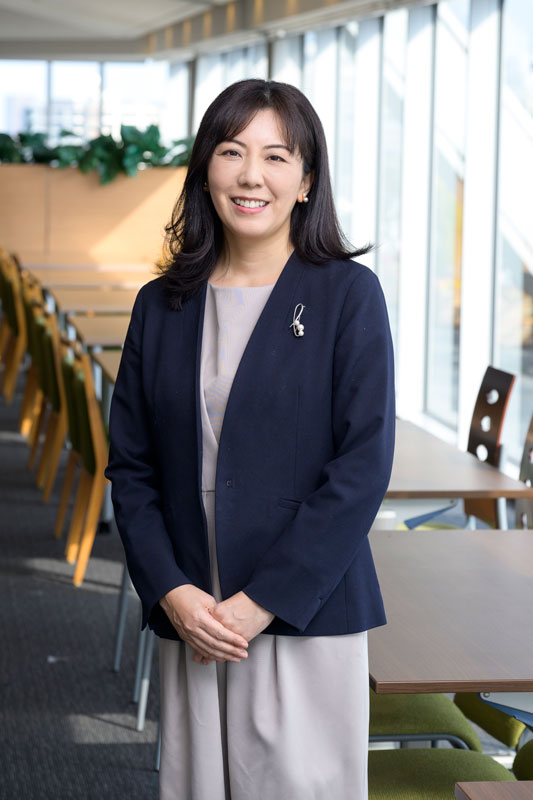

三重県出身。専門は日本語学(談話・文法)、日本語教育、日英対照言語学。カリフォルニア大学バークレー校卒業。筑波大学大学院人文社会科学研究科にて博士(言語学)取得。趣味は旅行、読書、茶道、美術館・博物館巡り。

ことば・認知・文化と私

言語の研究は本当におもしろい! 私は幼少期から様々な言語や文化に興味を持ってきた。小学生の頃は中国・香港映画にはまり、中学以降は勉強の合間にハリウッドやフランス、イタリア映画を観るのが最高の息抜きだった。毎月『SCREEN』と『ROADSHOW』(洋画や海外ドラマを紹介する雑誌)を購読し、発売当日に時間を忘れて読みふけっては、海外での生活を夢見ていた。

念願叶って、大学はアメリカに留学。カリフォルニア大学(UC)バークレー校で大学時代の多感な時期を過ごした。バークレーは言語学の中でも認知言語学や社会言語学と呼ばれる分野のメッカである。そこでは、言語を認知や社会・文化との関わりから考察する術と、何よりも研究の楽しさを学んだ。日本ではなかなか履修できない、アメリカ先住民の言語学の授業では、日本語や英語とはまったく違う言語から見る世界を垣間見ることができた。

言語は人間の世界認識の反映であり、同じ事態でもどういう視点で捉えるかは言語によって異なる。例えば、森の中で道に迷った時、日本語母語話者は「ここはどこ?」と言うだろう。一方、英語母語話者は “Where are we?” (一人の場合は “Where am I?”)と言うのではないだろうか。この場合、日本語では自分自身(「私/私たち」)は言語化されず、事態の中(すなわち、その場の中)に身を置き、事態の内側から臨場的に捉えて表現する。しかし、英語母語話者は一人称代名詞("I" または "We")を使用し、自分を言語化して事態の外側から自分の分身をも含めた場面を表現するのである。ここで重要なのは、日本語母語話者も英語母語話者もそれぞれ逆の事態把握の仕方ができないわけではなく(実際にしようと思えばできる)、言語によって「好まれる言い回し」があるということである。

ところで、最近東京・豊洲にある「チームラボ・プラネッツ TOKYO DMM.com」に行ってきたのだが、ここにある作品が、まさに日本語母語話者の事態把握を表現したものだった。作品の中に身体ごと投入し、彷徨いながら周囲の環境と一体化するのである。2023年には訪日外国人のおよそ10人に1人がここに来館したと言われている(※)。海外の人にとっては特に「巨大な作品の中に身体ごと没入する」という体験が、これまでの事態把握と違って新鮮なのかもしれない。チームラボ代表・猪子寿之氏の言う「認識の革命」とでも言えようか。この日は、研究へのヒントをいただいた貴重な一日となった。まだの方はぜひ行かれたい。

※“Amazing Nippon/Digital Art Museum in Tokyo Enchants Overseas Tourists - The Japan News.” The Japan News by the Yomiuri Shimbun. August 5, 2023.

UCバークレーのメイン図書館&セイザ−・タワー

チームラボ《人と共に踊る鯉によって描かれる水面のドローイング-Infinity》ⓒチームラボ