実践を中心とした学びが

社会人としての心構えを形成

「私は大学で経済学を専攻していましたが、実際のビジネスがどのようなものなのかを知る機会はありませんでした。自分が学生の時に『こんな授業があったらいいな』と思っていたことをこのゼミで教えています」

小久保欣哉先生は、大手シンクタンクの野村総合研究所にコンサルタントとして勤務しながら筑波大学大学院で博士号を取得しました。ゼミではその経験を生かし、企業事例を基にしたケーススタディをしたり、上場企業の幹部を外部講師に招いたりしています。そこで新規事業の取り組みや課題を説明してもらい、ゼミ生たちが改善・解決のプレゼンテーションを行います。

「誰に向けてのメッセージなのかを意識して、自分の言葉で話すよう指導しています。当初は下を向いて資料を読んでいたゼミ生も、場数を踏むことで、落ち着いてわかりすいプレゼンをするようになるんですよ」

例年、複数のゼミ生がTOPPANホールディングス(株)などの上場企業のインターンシップに参加しているとのこと。社会に出るにあたってお手本となる企業人と接する機会が多いので、入社試験時の面接やグループ討論などでも物怖じしないといいます。

「大手メーカーに入社し、2年目にしてマーケティングや販売促進の業務で頑張っている卒業生もいます」(小久保先生)

ゼミ長や副ゼミ長は小久保ゼミを「自由な雰囲気のなか、みんながひとつの目標に向かう団結力がある」と表します。他のゼミ生からは「厳しい環境で高いレベルを求められる。だからこそお互いに励まし合い、切磋琢磨していこうという気持ちになる」との声もありました。遅刻や無断欠席は厳禁。礼儀とマナーを重視。それでもゼミで笑顔が絶えないのは、各自が主体的に関わっているからです。

「このゼミのモットーは『真面目に学び、真面目に遊ぶ』。高校までスポーツをしていたゼミ生が多く、卒業生も交えたフットサル大会を開いています。私も運動は欠かしませんが、ゼミ生からの忖度はなしですね(笑)」と小久保先生。終わった後は飲み会、カラオケも。ゼミ生たちが元気な理由が垣間見えます。

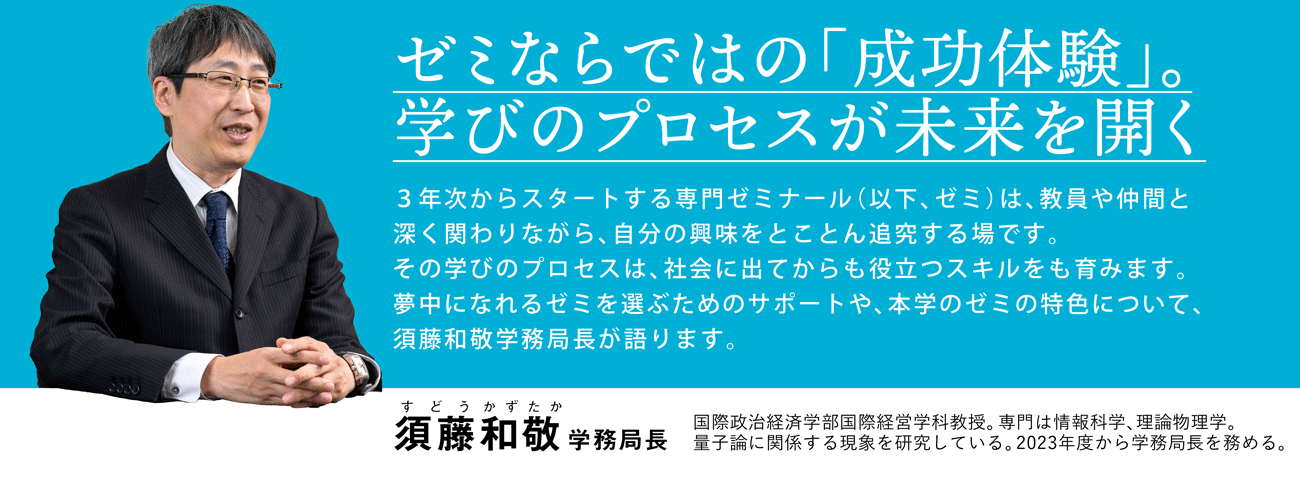

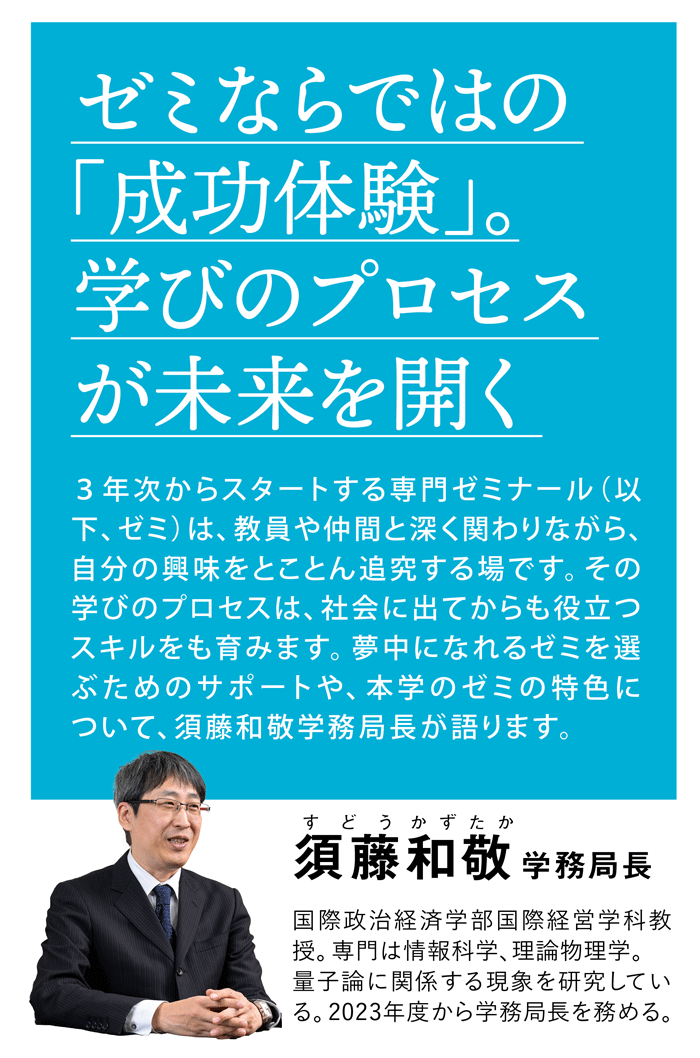

ゼミのミスマッチを防ぐプレゼミやガイダンスが充実

本学は、小規模大学ということもあって学生と教員の距離が近く、比較的シームレスにゼミへ参加できます。1・2年次のうちに教員の専門分野を把握し、その上で3年次以降のゼミを選ぶことができるのです。また、2年次にはゼミでの学びに備える「プレゼミ」が設けられています。開始時期など学科ごとに違いはありますが、一例として、国際経営学科では2年次の秋から15回のプレゼミがあり、5人の教員から3回ずつ専門分野に関する講義を受け、ゼミ選びの参考にすることができます。そして、これは全学科に共通することですが、ゼミ全体のガイダンスや各ゼミの個別ガイダンスも実施されるため、ゼミ選びのミスマッチは起こりにくい環境が整っています。

一般の授業では、講義を聞くことが中心となることが多いですが、ゼミでは学生が運営の主体となり、自律的に課題を掘り下げて学びます。特に、多くのゼミでは卒業論文を執筆します。論文執筆では、「HOW(どのように)」だけでなく、「WHY(なぜ)」に問題意識を持ち、一つのテーマを深く追究します。自分の力で一つの物事を完成させるというプロセスは、ゼミならではの貴重な成功体験であり、社会に出たときに大きな自信となることでしょう。

加えて、企画立案やリサーチ、資料作成などの作業を行うこともあり、社会に出てから求められる力、論理的思考力も養います。一部のゼミではプレゼンテーションの機会が多く、人前で論理的に説明する力も身につきます。ゼミは単なる知識習得の場ではなく、社会で活かせるスキルを磨く場でもあるのです。ゼミを受け持つ教員の多くは、その点も意識しながら、学生を指導しています。

少人数制だからこそ見つかる、深い学びと大切な仲間

本学のゼミの特色の一つとして、少人数制が挙げられます。人数の多いゼミでも20名程度、少ない場合は3~4名と、教員の指導が行き届きやすいメリットがあります。同じ関心を持つ仲間とじっくり学べることも魅力でしょう。

ゼミの担当教員が扱う時代や国、分野も多岐にわたりますので、幅広い専門領域の中から、ぜひ、自分の興味に合ったゼミを選び、存分に学んでください。

今後は、より学びの幅を広げるために、ゼミ同士の交流を促進する場を設けることも有効ではないかと考えています。たとえば、卒論の中間発表や合同研究発表なども面白いのではないでしょうか。ゼミの垣根を越えた共同プロジェクトの充実は、学生のより深い学びへとつながるでしょう。

※国際政治経済学科はプレゼミに代わり、イングリッシュセミナーを開講しています。