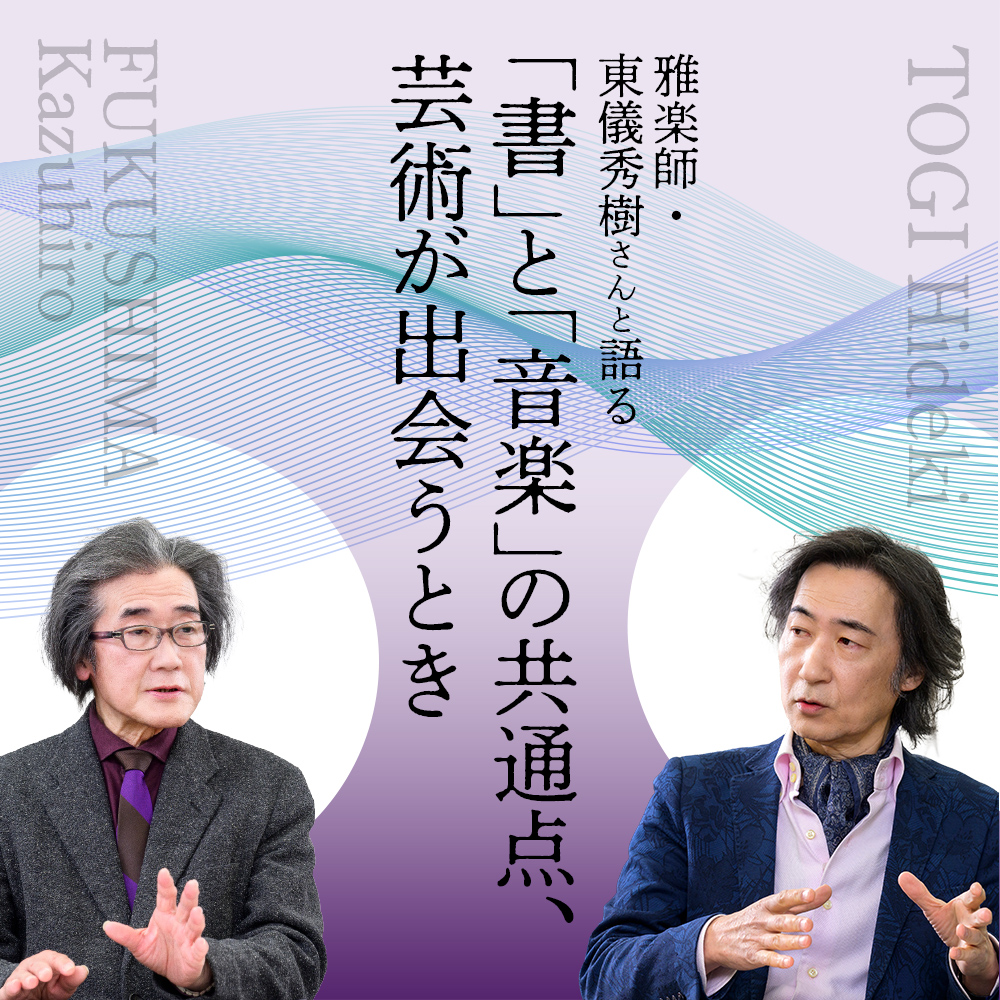

平安時代の宮廷音楽として今に伝わる「雅楽」。同じく平安時代に大きく発展した仮名の書。どちらも時代を超え、今も私たちの心を揺さぶります。一見まったく違う二つの芸術ですが、実はいくつもの共通点が見えてきます。その手がかりは、音と音、線と線の間に生まれる“ゆらぎ”にあるのかもしれません。雅楽の第一人者・東儀秀樹さんと、仮名の書の美を極める書家・福島一浩教授が、それぞれの視点からひもときます。

目に見えない「線」、

耳に聴こえない「音」がある

── そもそも雅楽とはどのような音楽なのか、改めて教えていただけますか。

東儀 初めて雅楽を聴いた人からは、よく「懐かしい音楽ですね」という感想をもらいます。「やっぱり日本人だから」とか「東洋人だから」と加える人もいます。でも、アメリカやヨーロッパで演奏しても、みなさん「なぜか懐かしい気持ちになる」とおっしゃるんですよ。雅楽には日本独自の要素もありますが、すべてがそうではありません。2000年ほど昔、シルクロードを通じて東西のさまざまな文化が交じり合う中で雅楽は生まれました。雅楽で使う笙という楽器は、シルクロードを通って西にもたらされてパイプオルガンやアコーディオンのルーツになったと言われています。世界を一周してできた音楽だから、国や地域を問わず、人間なら誰でも心に響くのだと思います。

福島 非常に興味深いですね。雅楽の演奏には古くから決まった形式があって、それが現代まで変わらず伝承されていると聞きました。

東儀 そうですね。私が宮内庁楽部で篳篥を担当していたときの伝承の仕方を思い出すと、これは変わることはないなとわかります。雅楽は音と音の間のゆらぎが非常に重要で、それは楽譜に書くことはできません。仮に「ここは音を落としてから、また上げる」と紙に書いたとしても、音楽には時代ごとのテンポがありますから、音の下がり加減などは微妙に変わってしまうでしょう。ですから、宮内庁では音を耳で聞いて、体にしみ込ませるんです。短いフレーズを何百回も反復して、だんだん長くしていって一曲全部を覚えます。そうして1000年以上も変わることなく伝承されているのです。

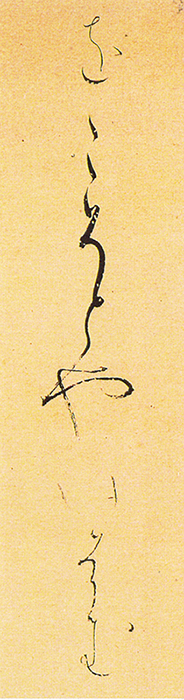

福島 今日のテーマの「書」と「音楽」の核心を伺ったような気がします。東儀さんがおっしゃった「音と音の間のゆらぎ」のように、書の世界では線と線の間が大切です。図2をご覧ください。古今和歌集の写本で、平安中期に書かれた「高野切」の一部です。「としのうちに はるはきにけり ひとゝせを こぞとやいはむ ことしとやいはむ」という歌の「こぞとやいはむ」の部分です。「こぞとや」の「そ」は肉厚な線。「と」の終わりから細めの線になっていき、墨が減って「や」という字が横に大きく広がっています。次に、書き手は一度空中に筆を持っていき、大きな放物線を描いたあとで落下して「い」の一筆目に入っていますね。そして「いはむ」は墨がグンと減って細い線になる。このように広げる、閉じる、墨が減るという仕事をしながら時間の移ろいを表現しているのです。平安時代の人たちは「時間という美の領域」に到達したわけです。

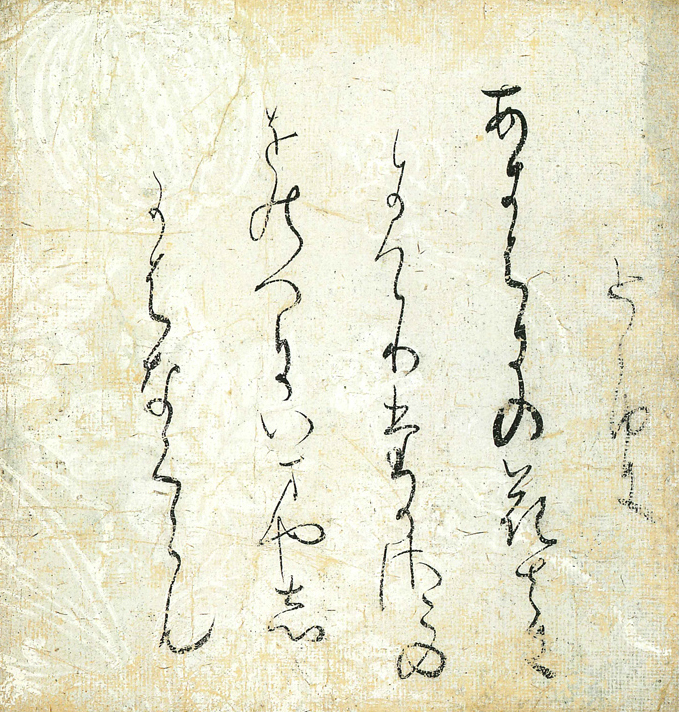

また、図3の「寸松庵色紙」も平安時代の書で、古今和歌集に収録されている藤原敏行の和歌を書いています。行頭の高低により視線が自然に流れるように設計されていますね。仮名の書の世界は、この時代に「空間という美の領域」も獲得しています。

※図2 五島美術館蔵(画像は一部)「日本名筆選1 高野切第一種」(二玄社発行)

※図3 五島美術館蔵/「日本名筆選12 寸松庵色紙」(二玄社発行)

東儀 とても共感できます。目には見えない部分からも書き手の心が感じられるような字が、きっといい字なのでしょうね。雅楽でもそうです。フゥーンっと篳篥が鳴っていったん音は消えても、そこは休符ではなく音がのみ込まれているだけ。見えない線でつながっているようにして次の音に着地します。耳には聴こえない心の音が伝わるように注意して演奏すると、とてもいい音楽になるのです。篳篥の演奏は、音階やメロディーが合っていればいいというものではありません。音の出始めの細い息をどのように太くするか。一つ前のメロディーにつなげて時間をかけてゆっくりと太くするのか、あえていきなり太くするのかなど、判断しながら吹き分けなくてはならないのです。すべて一定に吹いたら、それは音楽ではなくて音。どれだけ息吹を表現できるかが大切です。

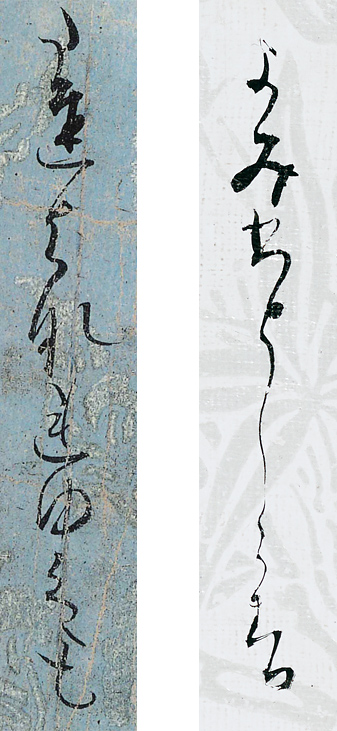

福島 音符が一つあるだけではなく、いくつもつながって音楽になるわけですね。仮名の書も、一つの文字だけではなく、複数の文字が一体化して初めて美が表現されます。図4は古今和歌集が書かれた「本阿弥切」の一部で、右側は「よみ悲としら春」と読みます。東儀さんのお話に重ねると、この書は「出始めの細い息をあえていきなり太くする」場面から急激に細い線へ移りながらも運びに躊躇がありますね。学生たちはよく「仮名の形が取れない」と言うのですが、私は「形」ではなく「姿」という言葉が相応しいと思っています。例えば、フィギュアスケートの選手の写真を撮ったとしても、それは静止しているのではなく、つながっている演技の一瞬です。書も動的な文字のつらなりの中にあるので「姿」として捉えることが大切です。そのことは、図4の左側「多遅者那連ゆく」をご覧いただくとよくわかります。「多遅」は重厚で静寂をたたえ、「者那」で速度感が増しダイナミックに。「連ゆ」では一層感情を高め、遠くへ飛ばすがごとく運びきった線になります。わずか7文字の中で感情の機微を表現しているのです。

※図4 右:京都国立博物館蔵、左:五島美術館蔵(画像は一部)/「日本名筆選29 本阿弥切」(二玄社発行)

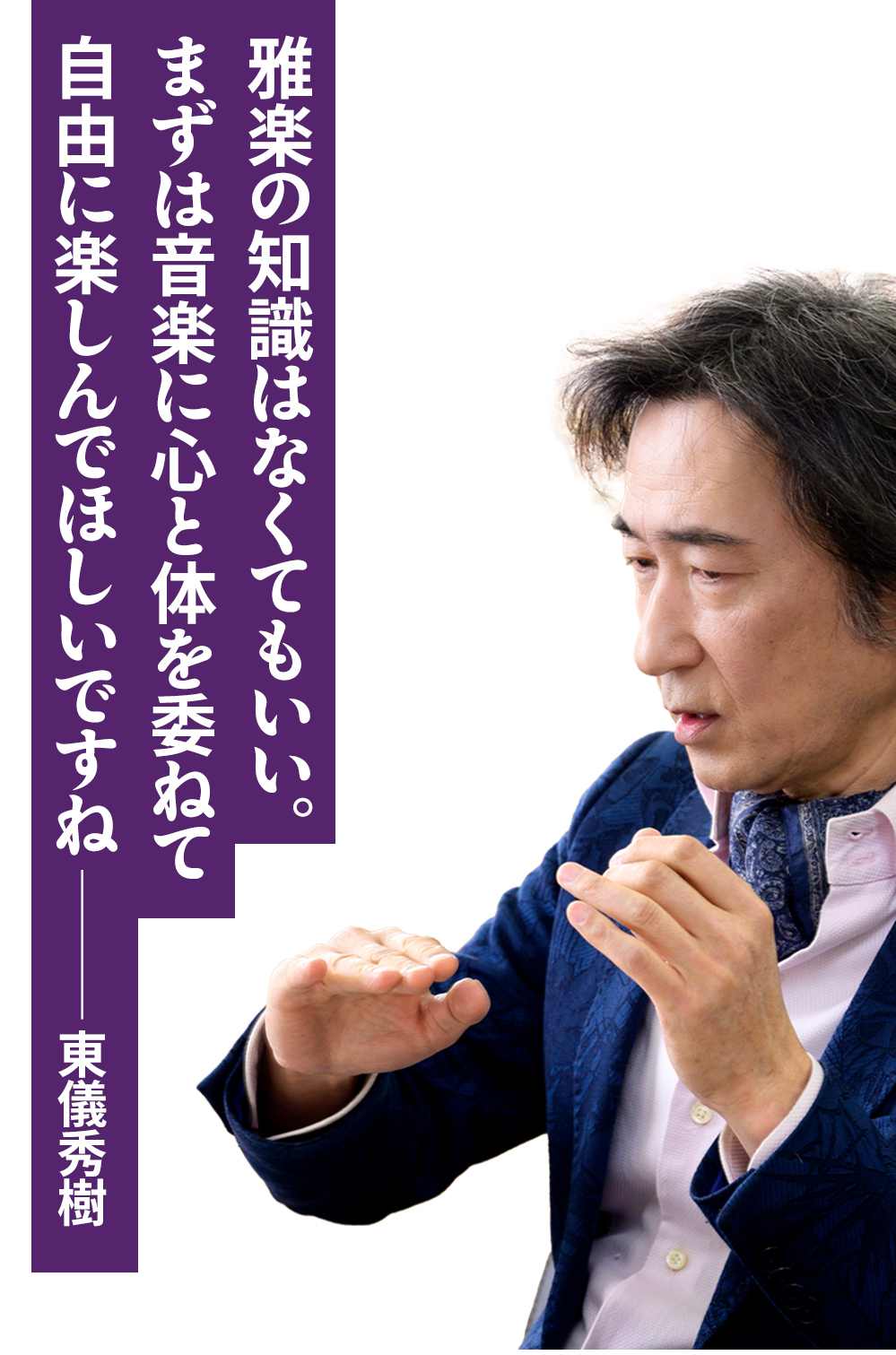

東儀秀樹(とうぎ・ひでき) 1959年東京都生まれ。東儀家は、奈良時代から続く楽家の家系。高校卒業後、宮内庁楽部に在籍し、主に篳篥(ひちりき)奏者として雅楽の伝統を受け継ぐ。その一方で、ピアノやシンセサイザーとともに雅楽の持ち味を生かした独自の音楽スタイルを確立。ポップスやロックとの融合など、枠にとらわれない表現が話題を呼ぶ。最新アルバムは『NEO TOGISM』(ユニバーサル ミュージック)、令和6年度文化庁長官特別表彰を受賞。

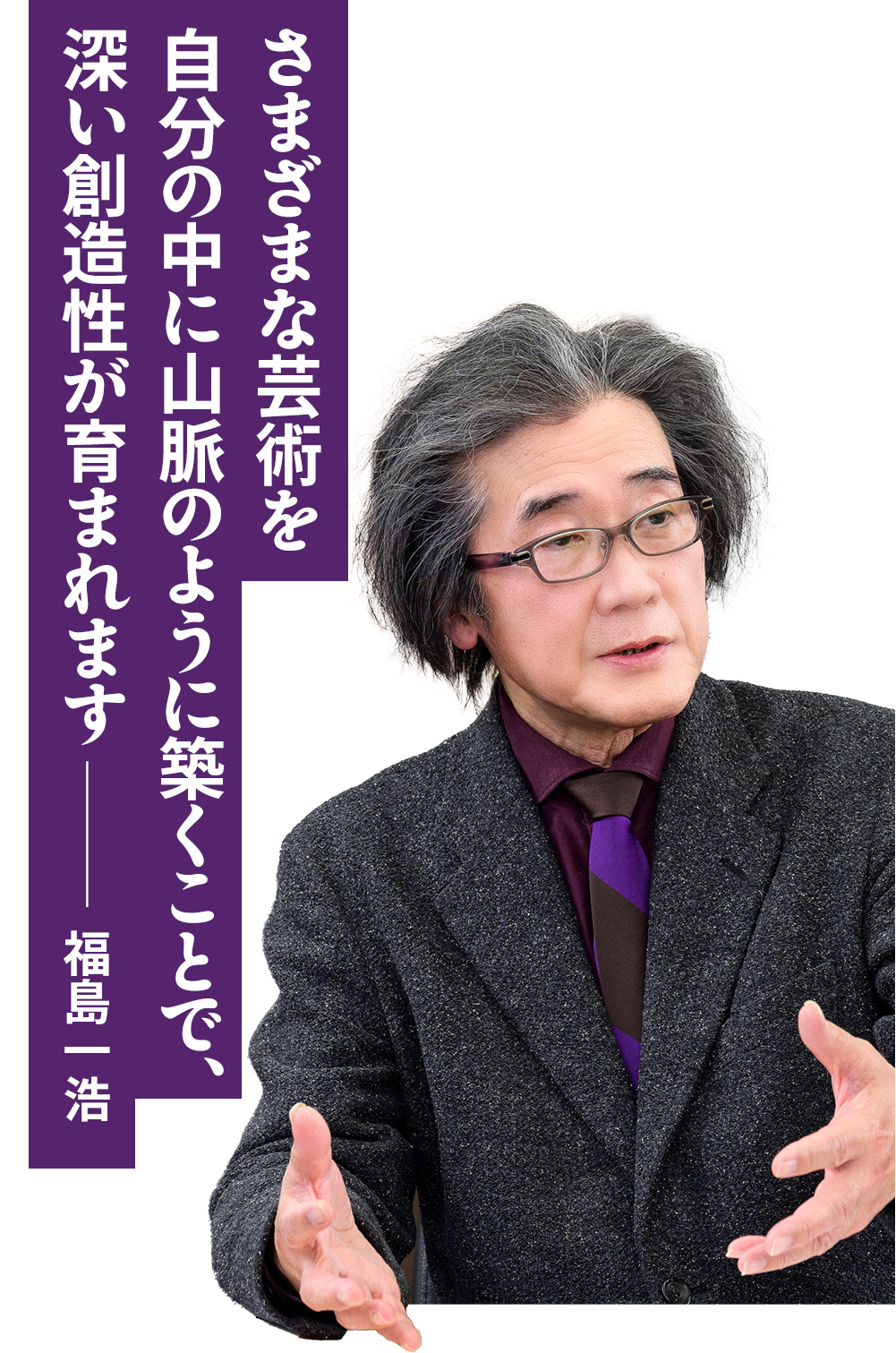

福島一浩 特別招聘教授(ふくしま・かずひろ) 1955年東京都生まれ。二松学舎大学副学長、文学部中国文学科特別招聘教授。(公社)全日本書道教育協会理事長。明治大学商学部卒業。書史と漢字、かなの書表現を研究対象として日展、読売書法展、書教展が作品研究の場の中心。銀座画廊美術館、東京芸術劇場で個展を開催。著書に『書で味わう万葉百首』『日本書道史が蓄えた書美』『寸松庵色紙・継色紙の研究』『伝統俳句の大河』(小径社)、『入門中国学の方法』<墨跡・禅僧の書を担当>(勉誠出版)

平安時代の古典を

現代の芸術と組み合わせる

── お二人とも若い世代に教える立場でいらっしゃいますが、今の時代に古典を学ぶことにはどのような意義があるとお考えですか。

東儀 雅楽も仮名の書も、長い時間をかけて定着した文化ですよね。1000年以上も受け継がれてきたということは、どの時代にも価値を感じ、真似しようと思った人がいたからでしょう。単なる流行ではなく、普遍的な美があるのだと思います。人間は芸術がなくても生きてはいけますが、それはあまりにももったいない。芸術を楽しみ、味わってこそ人間らしい生き方ができると僕は思います。古典の中には、人間を豊かにするものがたくさん詰まっています。

僕は篳篥でイギリスのロックバンド「クイーン」の曲を演奏したり、テレビのバラエティー番組に出演したりしています。そこを入り口に、若者が「この楽器は何?」と興味を持ってくれることがあります。なかには、源氏物語で雅楽の場面に触れて「これがあの楽器か!」と結びつき、雅楽に親しみを持つようになる人もいるんです。僕自身は、楽しいから篳篥でいろんなポップスを演奏しているだけで、普及のためにがんばっているわけではありません。でも、誰かが楽しそうにしていると「何だろう?」とのぞき込む人が出てくる。そうやって、雅楽の世界が広がっていくことに期待しています。

福島 私の授業でも、あえて別の分野の芸術と書を組み合わせて教えています。「書と建築」「書と日本画」「書とバレエ」などとテーマを決めて、学生に考えさせるのです。例えば、安藤忠雄さんの建築物の写真を見せながら「建築家が生み出すものと、私たちが表現している書との共通点は?」と問いかけます。すると、たまたま建築に興味を持っていた学生が強く関心を示し、あとから質問に来ることもあります。いくつもの時代の審査に耐えて今日までたどり着いている古典は、やはり学ばなければなりません。でも、古典の書だけに閉じこもらず、たくさんの芸術を山脈のように自分の中に築いていくと、深い創造性が育まれることでしょう。

── 雅楽や書に親しむには、あらかじめ知識を身につけておいた方がいいのでしょうか?

東儀 知識があると、より雅楽の世界に入りやすいと思います。でも、僕は雅楽を知らなくても何かを感じ取れる演奏を心がけています。笙や篳篥の音色を聞いて「宇宙を感じる」でもいいし、「見えない世界とつながっている気がする」でもいい。そうやって、まずは音楽そのものを感じてもらうことが大事ではないかと思います。聴いたあとで「もっと知りたい」と次につながる演奏ができたら最高ですね。「雅楽はこういう音楽」と決めつけるより、自分の心や体に委ねて自由に楽しんでほしいのです。

福島 ここ数年、私は俳句を書にしたためることをテーマにしています。その時は、俳人について深く知ることが、作品を生み出すうえで重要だと感じています。「白龍の月にかゞやく白さかな」(図5)を詠んだ村上鬼城は群馬県で育ち、成人する頃には聴覚をほとんど失い、さらに家の焼失や最愛の妻の死など、多くの困難を経験しました。このような状況の中、月を見上げて詠んだのがこの俳句です。そうした背景を念頭に置きながら、私は筆を運びました。やはり書と文学は切り離せない関係にあるので、書を学ぶ人は文学の世界も大切にしていただくといいと思っています。

ところで、書は筆という道具の特性を理解することが欠かせません。筆には「はじき返す力」がありますが、はじき返す途中の段階で止め、それをキープしながら線を書く。そうすると筆の反発と、紙に沈めていく力が共存し、いい線が生まれます。そこでふと思ったのですが、篳篥のような楽器の場合にも、筆と共通するようなことはあるのでしょうか?

※図5「白龍」福島一浩書(70cm×70cm)

まずは始めてみること。

試行錯誤も楽しさのうち

東儀 篳篥はものすごく難しい楽器です。音を出すだけでも大変で、むやみに吹けば音は出ても騒音でしかなくて。分かりやすいように洋楽調で言うと、篳篥は「ミ」の指を押さえていても「レ」や「ソ」が出ることがあります。口の締め方や息の量、唇の位置などを微妙に調整して、演奏者が自分で「ミ」の音を作らなければならないのです。僕はテレビ番組などでポップスを楽しそうに吹いていますが、あれは僕だから簡単そうに見えるだけで(笑)、実際はとても難しい楽器です。テレビを見て「おもしろそう!」と思った人がネットで篳篥を買っても、たいていは音が出ないんですよ。でも、そういう人に僕は言うんです。絶対に諦めないでくださいと。篳篥はリードの部分を自分に合わせて削るなど、調節しないとプロでも音が出ないことがあります。「篳篥に向いていない」ではなくて、「この篳篥が自分に合っていないだけ」くらいの気持ちでいい。音が出るまでの試行錯誤も含めて、篳篥を楽しんでもらえると嬉しいです。

福島 筆もそうですね。「書けない」と思う前に、その筆が自分に合っていないこともあります。毛が硬すぎたり、筆を下ろしすぎたりすると、思うように書けないのです。書は線の芸術ですから、必要なときに必要な線が出せなければなりません。「弘法筆を選ばず」と言いますが、実際はむしろ選ばなければならないのです。

東儀 まさにそれを言おうと思っていました! 芸術に使う道具は、絶対に選ぶべきですよね。そのうえで、とにかく始めてみることが大切だと思います。やってみて失敗を経験したら、直したくなるじゃないですか。その向上心と好奇心が、上達には欠かせません。「なぜ平安時代の人にはできて、今の自分にはできないんだろう?」「どこが足りないんだろう?」。そうやって考える過程こそが、学びの喜びであり、芸術の本当の楽しさなのかもしれません。

※2025年3月(発行月)時点

※2025年4月から文学部中国文学科は国際日本・中国学科へ名称変更となりました。

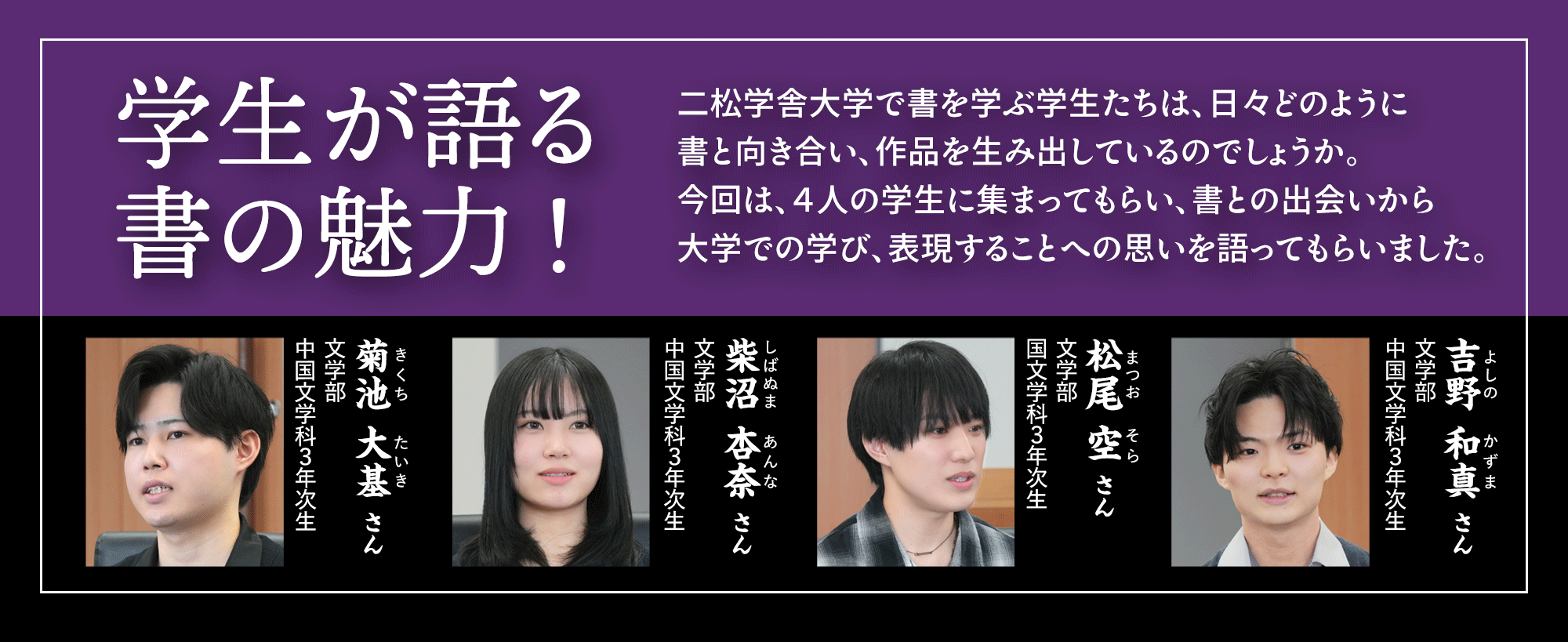

── 皆さんの「書」との出会いと、大学で新たに発見した書の魅力を聞かせてください。

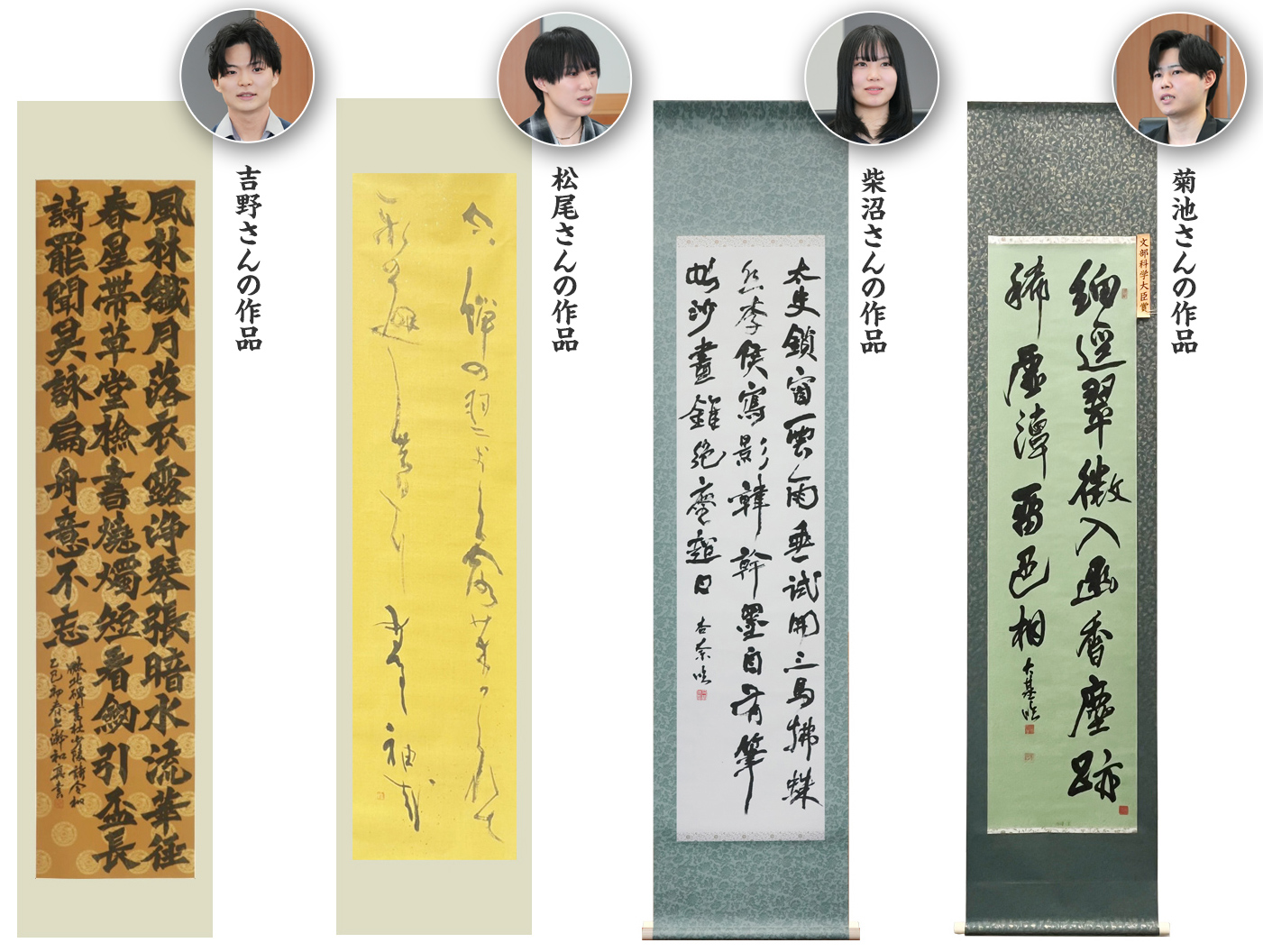

松尾 高校の芸術選択の授業で「やってみようかな」という軽い気持ちで書道を選んだのですが、その時に担当してくれた先生が書いた文字に魅了されました。それがきっかけです。高校と大学の書の学び方は180度違いますね。福島一浩先生の授業などで、他の芸術との共通点や相違点を意識しながら書に向き合う姿勢を学んでいます。多方面で得たものの蓄積が自分の「道」になり、人としての成長につながる。大学に入ってから、書の魅力が改めてわかりました。

菊池 僕の場合は、小学校の同級生にすごく字のうまい友人がいて、彼の字を真似るところから字に興味を持ちました。字は情報を伝えるだけの記号ではなく、鑑賞の対象であり、自己表現するものでもあると知り、どんどん興味が深まりました。大学では、禅宗の僧侶たちの書である「墨蹟」、王鐸や傅山といった中国の書家の感情豊かな表現に触れ、うまさ以上に魅力的な字であることの大切さを感じています。

柴沼 私も小学生の頃に、書を学ぶきっかけがありました。小学2年生の時、先生から硬筆の字を褒められたことが嬉しくて書道教室に通い始めたのです。それからずっと書を続けてきましたが、大学で、書家としても活躍されている尾西正成先生と出会い「創作をやってみようよ」と提案いただき、新しい刺激を受けました。今は、まだ本当の意味での「創作」をするための準備段階ですが、この経験を通じて、書に対する視野が広がったと思います。

吉野 書道教室に通い始めたのは中学生の頃からですが、僕は、幼い頃から文字を書くことが大好きでした。僕の通っていた高校には、書道の授業も部活もなかったので、当時全日本高等学校書道教育研究会の会長をされていた副校長に、学校が始まる前や放課後に必ず作品を見ていただいていました。大学に入ってからは、練習の成果をしっかり出すことを意識するようになりました。尾西先生の「書は一発勝負ではなく、自分が頑張ってきたものすべてを出せる」という言葉が、本当にその通りだと思うからです。

── 自分の書を通じて、どんなことを伝えたいですか?

松尾 僕は、専攻が国文学ということもあり、平安時代の絵巻物や室町時代の水墨画を見て、色の濃淡や文字の配置等の作品の構成を書でどう表すかを考えることがあります。また、普段空を見上げた時、雲が散っている様子や夜空の星の輝きにも、書の表現を広げるヒントがあります。様々なジャンルと関連付けることで、書には多様な楽しみ方があることを伝えたいです。

菊池 福島先生からジャンルの違う芸術と書の結びつきに関するお話をよく伺うこともあり、僕は、音楽との共通点を考えました。音楽のライブで感じるスケールの大きさ、曲を聴いている時の高揚感や感動、聴き終わったあとの余韻のような感覚を、自分の書から感じ取ってもらえるようになりたいです。

吉野 書は、人の外面には現れない内なる個性を表現できる芸術です。作品は“自分の分身”のようなもの。書に込める思いや、向き合う姿勢など、自分の中にある強さを表現できたらと思います。

柴沼 私は、書とスポーツも近いところがあると感じています。自分が書いた作品でも、数ヵ月前のものと今のものとでは一目で違いがわかります。書き手の成長が可視化されるという魅力も伝えていきたいですね。

── 書を学んでいてよかったことや、反対に苦労を感じることは?

松尾 書いた文字を褒められるとやっぱり嬉しいです。塾講師をしていた時、受講生のアンケートに「字がきれいですね」と書かれていたことがありました。大学で深めた学びを、次の世代に伝えられたことに喜びを感じます。苦労というと、大きな大会に作品を出展する時です。自分の書の履歴書を出すようなものなので、かなりプレッシャーを感じます。

吉野 わかります! 書は数字で評価できるものではないため、何が正解かわからず迷うことばかりです。周りと比べて落ち込む経験もしましたが、継続することに意味があると感じています。自分の作品を書き続け、さらに近現代の書の名作を研究することが、困難を乗り越えるための道ではないかと考えています。

菊池 僕は書に打ち込むことで、アイデンティティーの確立につながりました。作品を通じて、自分が誇れるものを持てたと感じています。苦労したのは、筆の性能を活かすことですね。最近やっと筆の弾力の使い方や、筆の太さの変え方が理解できるようになりました。

柴沼 苦労ということではありませんが、高校までとは違い、大学では自分で課題を見つけなくては始まりません。自分から行動することが苦手だったので、最初は少し戸惑いました。でも、そのことに気がついてからは、自分から積極的に先生のところに行き、指導を仰げるようになりました。

── 最後に書の世界で挑戦してみたいことを聞かせてください。

柴沼 先生方の作品は躍動感や立体感が表現されていて、私もいつかそうした世界に到達したいと思っています。墨の濃淡をつけたり、かすれで立体的に見せたりする技術を学んだので、それらを生かすことが今の目標です。

菊池 僕は書を通じて、故郷の八丈島に恩返しをしたいと思っています。自然の雄大さを書で表現したり、島で展覧会を開いたり。ゆくゆくは書道教室を開き、島の子どもたちや書に興味のある人たちに学びの場を提供したいと考えています。

松尾 福島先生が教えてくださった通り、書は線の芸術です。自分の思いや考え方を線に託し、モチーフにしたものを想像できるような作品を書きたいです。見た人が、書と他の芸術との関連性を感じられる表現を目指しています。

吉野 僕がそうだったように、将来的には、見る人に大きなエネルギーを与えられるような書を生み出したいです。そのために優れた書をたくさん研究し、自分のスタイルをしっかり確立していきたいと思っています。

※2025年3月(発行月)時点

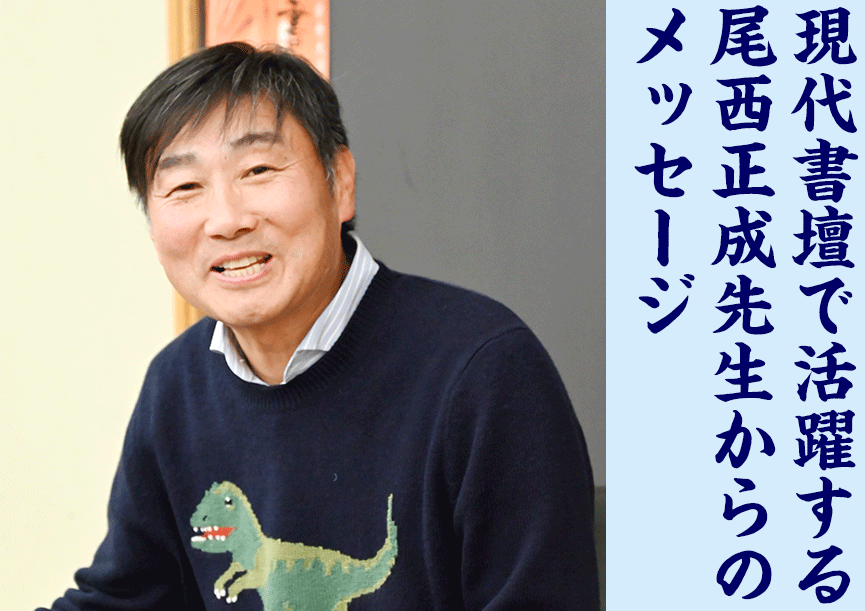

おにし・まさなり 1970年、京都府生まれ。吉川蕉仙に師事。日展会員。日本書芸院常務理事。読売書法展常任理事。2024年には「現代書道二十人展」に選出された。京都橘大学教授。二松学舎大学客員教授(2025年3月まで)。

二松学舎大学の学生さん達は、書に対してとても真摯に向き合っていると感じます。授業で学んだことをしっかり生かし、伸びていく力を持っています。その上で、手に入れた基礎的な力を存分に発揮するためには、自分のセンスや趣向を信じ、書にどう落とし込んでいくかを考えることが重要です。

大学生という年代は、書けば書くほど成長できる貴重な時期です。どんどん挑戦してほしい。古典古筆を見るとその素晴らしさに驚嘆しますが、果敢にチャレンジしましょう。歴史に名を残す書人も最初から特別だったわけではなく、試行錯誤を重ねながら技術やコツを身につけてきたのです。大切なのは、興味を持ったところからまず始めてみること。自分で考え、課題を見つけ、挑戦する。するとまた課題にぶつかる。その繰り返しの中で成長していきましょう。

大学での書の学びは単なる技術の習得ではなく、「書のすべてを自身でやり抜く力」を養う場だと思います。その経験は、書の世界に限らず、人生のさまざまな場面でも生きてくるでしょう。多くの名品名跡に触れ、豊かな表現を学びながら、自分の書を見出し深めていってください。