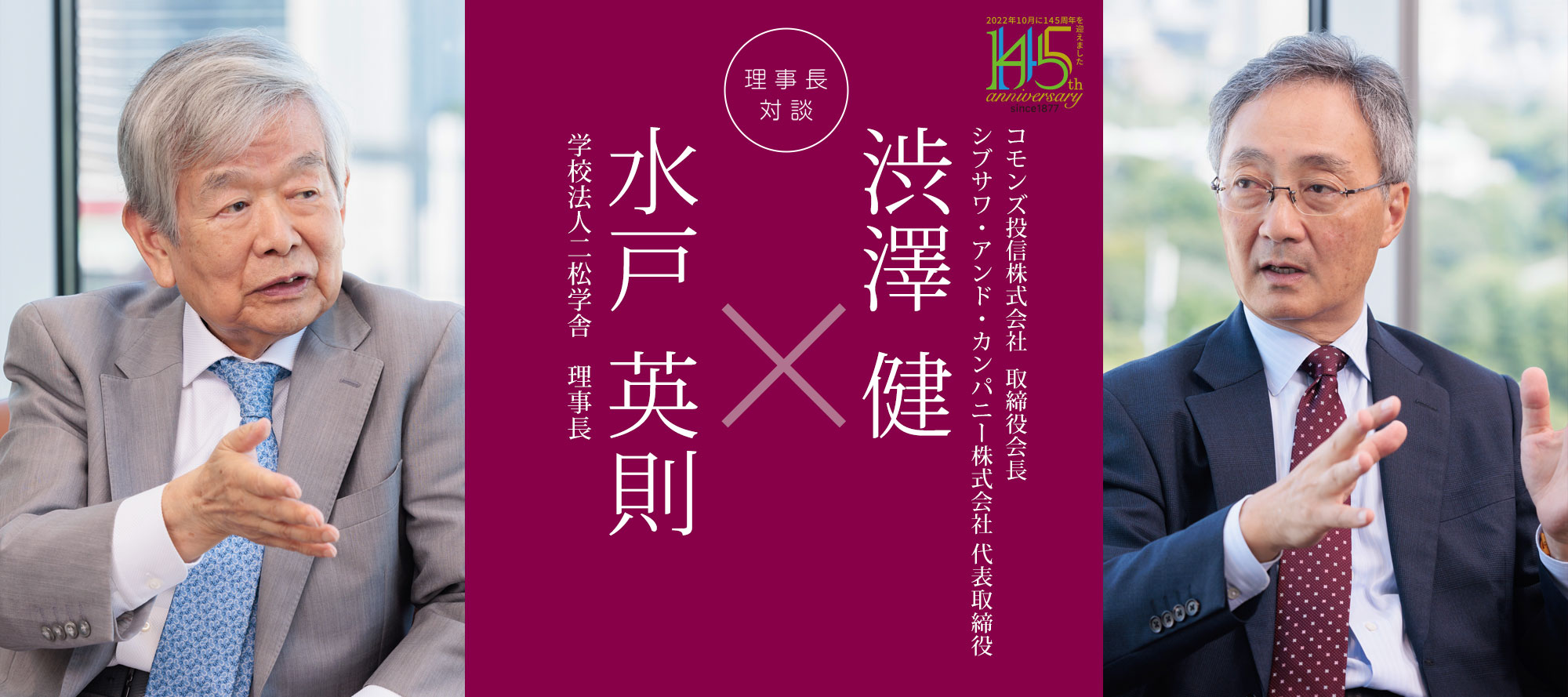

明治から大正にかけて活躍し、「近代日本経済の父」と呼ばれる渋沢栄一氏。新紙幣の発行を機に、業績やお人柄が改めて脚光を浴びています。そこで今回は、玄孫(5代目の孫)にあたる渋澤健氏と、水戸英則本学理事長が渋沢栄一氏の思想を振り返りながら、日本経済について対談しました。すると、時代を超えた共通点が浮かび上がりました。

水戸 昨年7月に発行された新紙幣の1万円札は、渋沢栄一先生の肖像が描かれています。渋澤健先生は、渋沢栄一先生の玄孫としてどのようにお感じになっていますか?

渋澤 渋沢栄一が活躍した150年前は、日本が新しい時代を迎えていました。当時、社会の様々なニーズに応えるべくイノベーションを起こした多くのスタートアップは、今では大企業として残っています。渋沢栄一が1万円札の顔になるということは、今再び日本が新しい時代に入ったというメッセージ性もあるように私は思っています。

私は過去4年間、岸田政権下で設置され、石破政権が引き継いだ「新しい資本主義実現会議」のメンバーを務めました。同会議の初期の頃に、岸田前総理が文藝春秋に寄稿した文章で「外部不経済を是正する仕組みを(中略)資本主義の中に埋め込む」と表明されたことが印象に残っています。外部不経済とは、環境問題や社会の不平等性など、資本主義が取り残してきた課題です。それを資本主義の中に取り込むために「人的資本」に焦点を当てた政策が打ち出されました。これは、渋沢栄一の「合本主義」とつながると思います。

水戸 合本主義は「公益を追求するには『適した人材』と資本を集めて事業を推進させる」という考え方ですね。新しい資本主義もまた人が主導する経済。日本経済復活の道筋について、お考えを聞かせて下さい。

渋澤 人口がピラミッド型だった昭和時代は「Made in JAPAN」、日本で作って世界へ広げる経済が大成功しました。平成に入ると、団塊の世代と団塊ジュニアが突出したひょうたん型の人口になり「あなたの国で作ります」という「Made by JAPAN」の時代が続きました。非常に合理的なことでしたが日本の経済成長は滞り、結果的に素通りされる時代でした。私がこれからの日本に期待しているのは「Made with JAPAN」。日本と他の国々が共に、豊かで持続可能な経済社会を目指すことです。

水戸 社会課題が複雑化し、予測不可能な時代において極めて大切な方向性ですね。「Made with JAPAN」を軌道に乗せるために、乗り越えるべき課題はどんなことでしょうか。

しぶさわ・けん●神奈川県逗子市出身。1969年父の転勤で渡米。83年テキサス大学化学工学部卒業。87年UCLA大学大学院にてMBAを取得。複数の米系投資銀行で外債、国債、為替、株式およびデリバティブのマーケット業務に携わり、96年に米大手ヘッジファンドに入社。2001年に独立し、シブサワ・アンド・カンパニー(株)を創業、代表取締役に就任。07年にコモンズ(株)を創設。08年にコモンズ投信(株)へ改名し、取締役会長に就任。21年にブランズウィック・グループのシニアアドバイザーに就任。23年に(株)and Capitalを創業、代表取締役CEOに就任。

みと・ひでのり●1969年九州大学経済学部卒業。日本銀行入行、フランス政府留学、青森支店長、参事考査役などを歴任。2004年、二松学舎に入り、11年理事長に就任。文部科学省学校法人運営調査委員、日本私立大学協会常務理事、日本高等教育評価機構理事などを務める。

渋澤 今の大学生も含めたZ世代が、重要な役割を果たすと思います。世界的に見れば人口が最も多く、デジタルネイティブの世代です。彼らの「自分は世界とつながっている」というマインドにスイッチが入れば、新しい価値観で新しい成功体験を作る可能性が十分にあります。

水戸 渋澤健先生は、金融教育にも尽力されています。若者たちに金融や経済について教える際、どんなことを大切にされていますか。

渋澤 「こういうふうにすれば儲かる」という価格・プライスの話よりも、価値・バリューについて伝えています。価格は、売り買いが成立するという事実に即して一つの答えがありますが、価値には絶対的な答えはありません。経済的価値や社会的価値、長期的価値など多様な観点から「なぜこれに価値があるのだろう?」と問答しなければ導き出せない。少し哲学的な問いかけが必要だと思っています。最近は、ビジネスの世界でも「エシックス経営」が注目され始めているんですよ。倫理を基軸とした経営のことです。

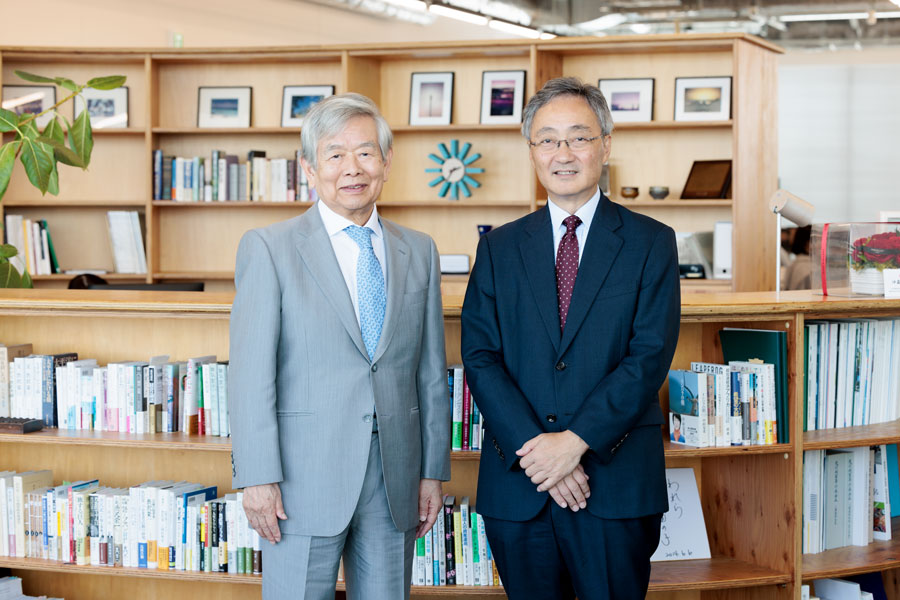

渋澤健さんのオフィスには、渋沢栄一の関係書籍がずらり。

渋沢をモチーフにした人形も。

水戸 渋沢栄一先生の『論語と算盤』に通じる言葉ですね。

渋澤 『論語と算盤』には、「正しい道理の富でなければ、その富は完全に永続することができない」と書かれています。儲かることだけに着眼していると、結果的に信頼を落として事業の存続が危ぶまれる。一方で、道徳観やインテグリティ(道徳観や倫理観に基づいた高潔さ。王道)を持って経営すると信頼が高まり、事業を継続できると渋沢栄一は考えていました。冒頭でお話ししたように、150年前の思想と現代の経営論が面白い具合にシンクロしています。

水戸 経済のプレーヤーは人間であり、倫理観を根底に置いて経営していかなければならないのですね。こうした考え方は、大学の社会科学系学部など教育現場にも必要だと思います。

渋澤 そうですね。この経済社会、人間の生活において、道徳が持続可能な豊かさにリンクしていくことを皆さんに知っていただきたいです。教育カリキュラムや、各自の勉強に取り込むことは大事だと思います。

※2025年6月現在