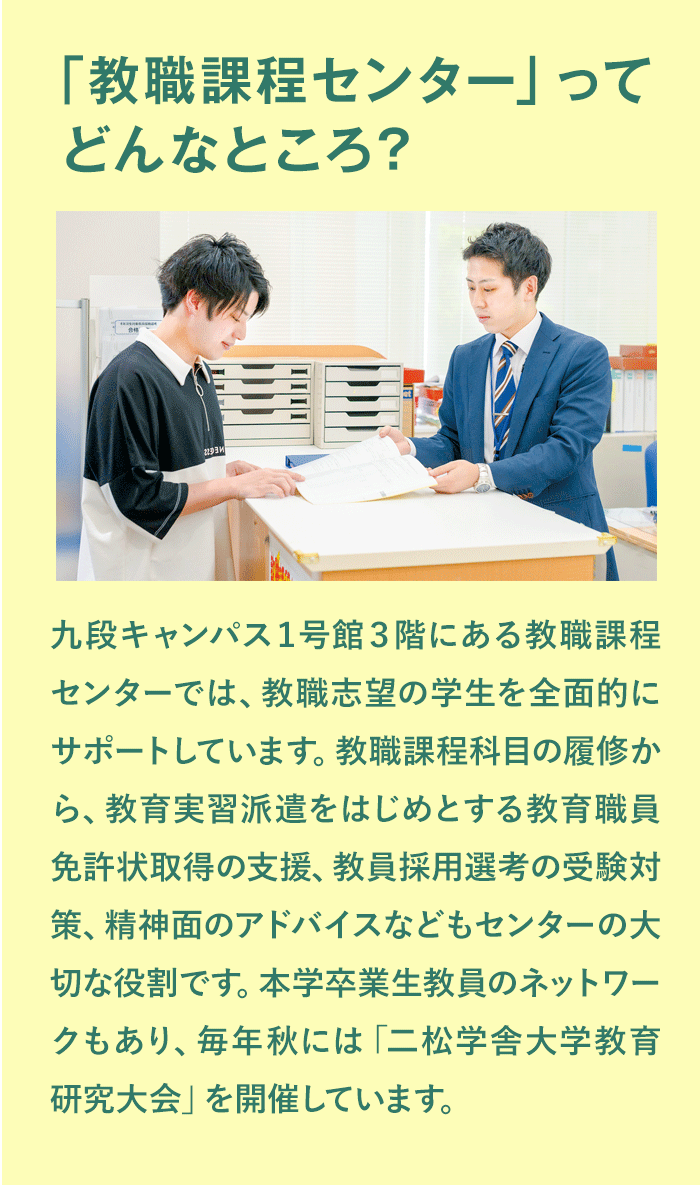

漢学塾二松学舎から始まり、国語漢文科教員養成の旧制専門学校を前身にもつ二松学舎大学。本学を卒業し、教員として働く現職教員は、高等学校だけでも1,000名以上にのぼります。教員を目指して入学する学生も多く、「教職課程センター」が万全の体制でサポートしています。本特集では、教員志望の学生と同センターの矢持昌也教授が、「先生になりたい!」という夢の叶え方について語らいました。

教員を目指すきっかけと

目標達成のための支援体制

――学生の皆さんが、教員になろうと思われたきっかけはどのようなことだったのでしょうか?

松尾美羽さん もともと読書が大好きで、高1のときには図書館の本を全部読んでみたいと思っていました。そんな私に、国語の先生が「教員になると毎日、本を読めるよ」と声をかけてくださったことが大きな理由です。大学入学後には、実務研修で教育現場を体験させていただいたり、アルバイトで塾講師をしたりして、教えることにやりがいを感じました。

柿崎珠晏さん 僕の場合、実は将来の選択肢に教員はまったくなかったんです。先生によく怒られていて、中学の頃は部活動のランニング中に友達とふざけて「グリコ(じゃんけん)」をしているのがみつかり、先生にママチャリで追いかけられたりもしました。でも高2のとき、恩師と呼べるような先生方と出会い、考えが百八十度変わりました。担任の先生と、部活動の顧問の先生で、お二人からは「努力した分結果が返ってくる」ということを学び、自分もそんな教員になりたいと思いました。

田村果子さん 私は幼稚園生の頃から先生という職業がキラキラして見えて、ずっと「先生になりたい」という一心でした。今でも覚えているのですが、幼稚園時代、自分より年下の子に「こうやるんだよ」と教えたら、満面の笑顔で「ありがとう」と言ってもらえて。当時から、教えることの楽しさを感じていました。

――矢持教授は教職課程センター長を務めていらっしゃいます。教職に就くための流れを改めて教えていただけますか。

矢持昌也教授 教員になるには、卒業の要件単位とは別に「教職課程」で定められた単位を修得し、「教育職員免許状」を取得しなければなりません。教師論や教育心理学、各教科の指導法などの講義科目のほか4年次には教育実習、中学校の免許を取得するには3年次に介護等体験などの実習・体験科目を履修します。

そして、そのうえで各都道府県や私立学校が実施する教員採用選考に合格する必要があります。大変そうなイメージもあるかもしれませんが、本学の教職課程センターでは、教員志望の学生に対するサポートを幅広く行っていますので、学生の皆さんには安心して挑戦してほしいと思います。授業や進路に関する相談はもちろん、教員採用選考に向けた合格講座などの実施、試験対策指導、小論文や面接の個別指導など多岐にわたります。また、国語科教員の志望者に向けた「国語科教員養成特別コース」の授業が正課外の科目として受けられるのも、本学ならではだと思います。

やもち まさや●埼玉県高等学校の国語科教諭、主幹教諭、教頭・校長を経て、二松学舎大学教職課程センターに所属。2023年4月より現職。最近の国語教育に関わる事柄では、教科書教材、特に定番教材のこれからの在り方(価値の再検討と具体的な授業づくり)について、興味・関心を持っており、教職課程センターの研究紀要にもこのことについての提案を継続的に行っている。

――二松学舎大学は、文学部でも国際政治経済学部でも教員を目指すことができます。教育学部を持つ大学との違いはありますか。

矢持 教員として仕事をしていくうえで極端な違いはないと、私は思っています。むしろ本学のように一般学部から教員になる学生は、自分の専門性を活かせることが強みになっていくのではないでしょうか。

小中高の学校現場で

教員の仕事を間近に学ぶ

――皆さんは、国語科教員養成特別コースに参加されているそうですね。力を入れていることや、課題に感じていることがあれば聞かせてください。

松尾 このコースの集大成として3年次に「教職実務研修」を行います。私は千葉県出身なので、3年次から「ちば!教職たまごプロジェクト(※)」に参加し、千葉県内の小学校で研修をしています。小学1年生だと、どうしても授業中に動きまわる児童もいるのですが、先生がどう対応されているかなどを間近で見られて、大変勉強になりました。

そのほか、塾講師のアルバイトを始めて板書の書き方を鍛えています。自分の高校時代のノートを見返して、当時の先生の板書を確認したり、6歳下の妹の授業ノートを見せてもらったりしています。

※千葉県教育委員会・千葉市教育委員会が実施する、公立学校教員志望学生に向けた事業。県内の学校で年間20日以上の実践研修を行う。

矢持 松尾さんが話してくれた実務研修は、実際に学校現場に身を置いて教員の仕事を学ぶ研修です。研修期間は半年や1年などさまざまです。受け入れ先は、本学と自治体が連携した提携校もあれば、本人が自己開拓する場合もあります。松尾さんのように、都道府県によるプロジェクトでの実務研修も可能です。

国語科教員養成特別コースでは、教員として求められる基礎的な知識の習得や採用選考に即した学習に加えて、研修を通して現場で役立つ力を身につけてもらえるよう指導しています。

授業以外の教員の業務を

学生のうちから理解できる

――非常に実践的な学びをされているのですね。柿崎さんはいかがですか?

柿崎 教職課程の講義で学習指導案を作成したり、さまざまな問題を抱えた生徒への対応をレポートにまとめたりしました。その際は、僕自身の価値観に任せた指導をせずに、生徒一人ひとりの視点に立ってわかりやすい内容にすること、自分の主観を押しつけないことを意識しました。

実務研修では、高校の教育現場に入らせていただいています。学校を運営する側の大変さや大切さを学んでいる最中です。先生方や生徒たちとコミュニケーションを取りながら、なるべく役に立てるように努めています。

矢持 実際に感じた学校運営側の大変さには、例えばどのようなものがありますか?

柿崎 保護者の方への対応や、行事予定の打ち合わせなど、授業以外にもさまざまなことで教員同士が話し合っているのだな、と気づきました。数カ月先の行事のことも入念に打ち合わせをされているんです。家庭の事情などでなかなか学校に来られない生徒の対応も、教職員同士で丁寧に情報共有をしていて、大切な業務が数多くあるとわかりました。

矢持 なるほど。私は、それを教員になってから知りました。教員になる前から現場のことを把握できるというのは、本人たちにとってもプラスになると思いますし、研修先で色々なことを学んで吸収しているという話を聞くと実に頼もしいですね。

不安解消や相談事は

教職課程センターへ

――田村さんは幼稚園のときから教員になることが夢でしたね。

田村 はい、今は塾のアルバイトを通じて、教えることに慣れようとしています。授業での話し方を工夫することや、生徒の反応をきちんと見なくてはいけないことなどを学びました。教材に沿ってただ教えるのではなく、どうしたら生徒が理解しやすいかを考えるように心がけています。

また、教員採用選考の一部が大学3年次に受けられるようになったので、3年次の春休みから図書館で勉強を始めました。でも、知識量がまだまだ足りなくて、そこが課題として感じている点です。覚えることがとにかく多いですから、自分の苦手な科目を先に覚えるようにするなど、今は優先順位を決めて勉強するようにしていますが、毎日が不安で……。

――不安を感じたときはどうされているのですか?

田村 教職課程センターに行って教授の先生方や事務職員の方に話を聞いてもらっています。相談のために行くこともありますが、教職課程センターの雰囲気がとても良いので、ちょっと話をしに行くだけのこともあります。

柿崎 僕も通い詰めていた時期がありました。先生方も事務職員の方も温かい雰囲気ですし、どんなに小さな悩みごとでも相談にのってくれます。サポートは本当に手厚いです。

松尾 私もよく相談に行っています。3年次で教員採用選考の受験が可能となったのが昨年からなので、当時は「大丈夫かな」と不安でいっぱいでした。でも、教職課程センターの先生が「大丈夫だよ」と言ってくださって。そのことが大きな心の支えになりました。廊下ですれ違ったときでも、センターの先生から「こんにちは」「最近どう?」と声をかけていただくこともあります。自分の頑張りを見てもらえているんだ、と嬉しくなりました。

矢持 いろいろな悩みを抱えた学生が頻繁に相談に来ています。些細なことから深刻なものまで、どんなことでも私たちは丁寧に答えたいと思っています。

生徒に寄り添える

教員になりたい

――皆さんが目指す教員像を教えてください。

田村 知識を持っているだけでなく、子どもに親身に寄り添い、安心を与えてあげられるような教員を目指していきたいです。

松尾 私の中の根幹にあるのは、生徒と一緒に学び続け、自己研鑽を続けていく教員になりたいという思いです。それから、生徒の気持ちを明るくできるように、常に笑顔を絶やさず、表情豊かでいられるようにもしたいですね。

私は、矢持先生をはじめ先生や事務職員の方と関わり合うなかで、自分では気づけなかった長所や弱点、興味のあることがだんだんわかっていきました。そのように生徒の良さを引き出せるような教員も目標としています。

柿崎 今までいろいろな講義を受けてきましたが、複数の先生が共通して仰っていたことがあります。それは「間違いを間違いのままにしておかず、自分の頭で考えて言葉にしよう」ということでした。見聞きしたことを鵜呑みにせず、自分の頭で考えて、良いと思ったことや悪いと思ったことを言葉にする。そして、なぜそう思ったのかを突き詰めて考えて改善していくことの大切さを、大学の先生方から教わりました。この言葉は、勉強面はもちろん、時事的なニュースを目にしたときや、日常生活における価値判断など万事に当てはまると思います。僕も、そうしたことを伝えられる教員になりたいですね。

合格者は増加傾向

今後求められる教員像は?

――小中高のどこの教員になるかは、もう決めているのですか?

松尾 私は高校の教員が第一志望です。大好きな漢文と古文を教えられるのが高校なので。ただ、小学校に実務研修に行ってみて、「小学校もいいな」と思うようになってきました。

柿崎 僕も高校です。高校生は、大学進学や就職など、その後の人生に関わる大事な選択をする年代です。人生の最初の分岐点となるような重要な選択に、教員として立ち会うことができる。そこに魅力を感じています。

田村 松尾さんと一緒で、国語の中でも古文がいちばん好きなので、私も高校の教員を目指しています。

――最後に、矢持教授から近年の教員の採用状況や、教育界の傾向を教えていただけますか。

矢持 本学における昨年の公立学校教員採用選考の合格者数は、一次試験までが80名、二次試験までが50名と、例年に比べてかなり増えています。このこと自体は喜ばしく、学生の努力あってのことだと思います。ただ、全国的に教員志望者が減少しており、県によっては試験から小論文をなくすなどの動きも見られ、教員になりやすい状況にあるのも事実です。学校現場では教員が足りなくなってきています。教員志望者にとって、今がチャンスであるのは間違いありません。

最後になりますが、これからの教員には「つなぐ力」が求められると私は考えています。ここにいる3名の学生が口にしてくれたように、児童生徒を大事にすることは、教員としての第一の資質です。自分の教科に関わる専門的な知識を持っていることも、もちろん必要です。それに加え、保護者や関係機関など、さまざまなところと調整・連携して教育活動を行っていく時代になってきました。学生の皆さんには、コミュニケーション能力や調整力を磨いて、未来の若者のためにより良い教育ができる教員になっていただきたいですね。

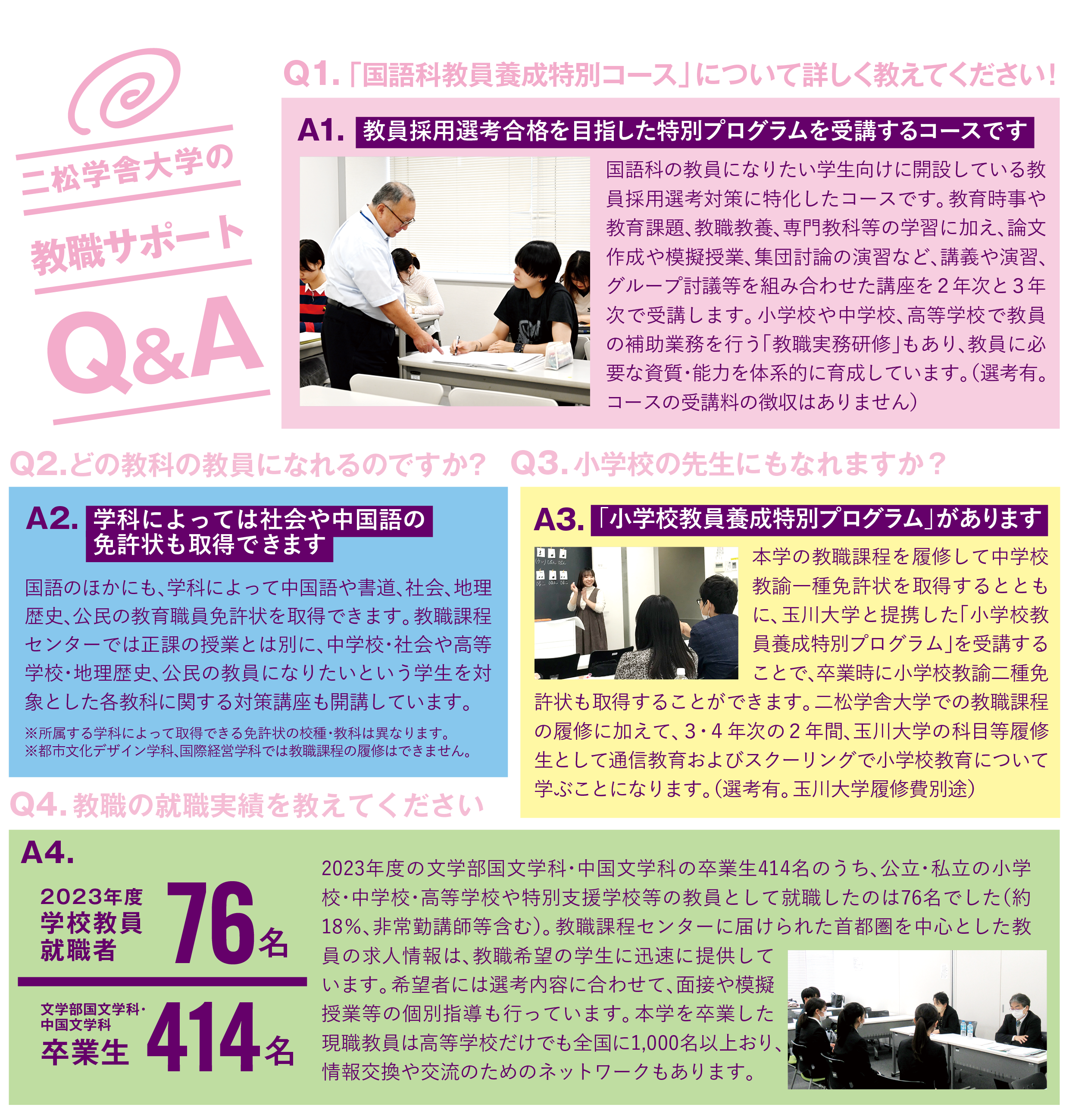

教員採用選考受験対策小中高の教員経験者による実践的なアドバイス

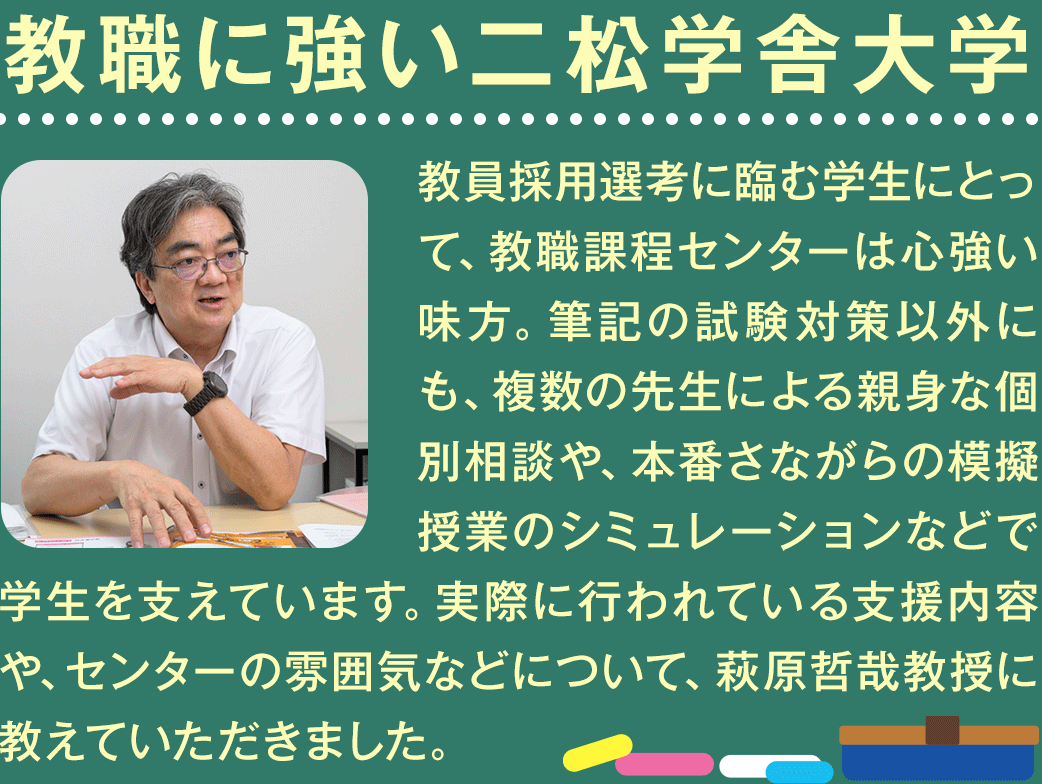

教職課程センター 萩原 哲哉 教授

公立学校の教員採用選考試験は都道府県市(政令市)によって時期や内容が異なります。昨年度実施試験からは、大学3年次生から一次試験の一部を受験できるようにした自治体もありますし、二次試験で面接のほかに模擬授業がある自治体もあります。常に最新情報を入手することが大切です。教職課程センターにはいろいろな情報が入ってくるので、大いに活用してほしいですね。

当センターでは、教員を目指す学生向けの「教員採用選考合格講座」で受験対策に取り組んでいるほか、模擬授業のシミュレーション、個人面接や集団討論の練習もしています。集団討論は自治体によって座り方が扇型だったり、向かい合わせだったりするので、「今日は〇〇県スタイルで練習しましょう」「みんなが3回発言している中で、ひとりだけ1回では良い印象にならない。でも自分ばかり発言するのもどうか」など、アドバイスをしながら学生に場数を踏んでもらうのです。当センターに所属する教授陣の多くは、小中高のいずれかで教鞭をとっていました。細かい指導になることもありますが、実践的な助言ですので学生たちは参考にしてくれているようです。

二松学舎には多くの学生を教育者として送り出してきた伝統があるからでしょう。指導は手厚く、学生が気軽に相談できる雰囲気があります。一次試験に受かったので、二次試験対策をしたいと当センターを訪問する卒業生もいます。また、地区ごとに卒業生たちのネットワークもあり、大きな力になっています。

教員は「こっちにおいで」と引っ張っていくというよりも、児童や生徒の望む方向へ背中を押してあげる存在であるべきだと私は思います。本学からも一人ひとりに見合った指導のできる教員がたくさん生まれることを願っています。