各界で活躍している、二松学舎の卒業生。クリエイティブな分野で才能を発揮している先輩も少なくありません。料理や音楽、文芸、芸能などの世界で輝く先輩たちは、二松学舎でなにを学び、どう道を切り開いてきたのでしょうか? その素顔を取材しました。

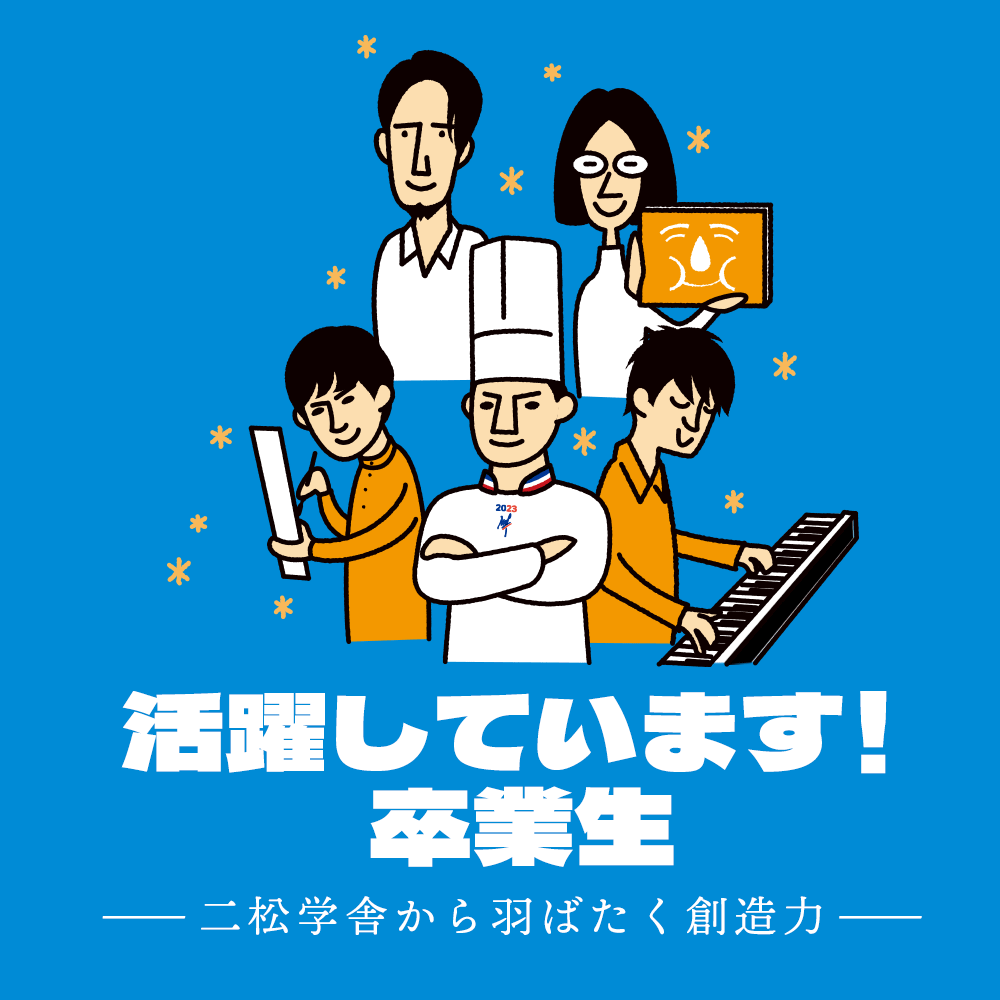

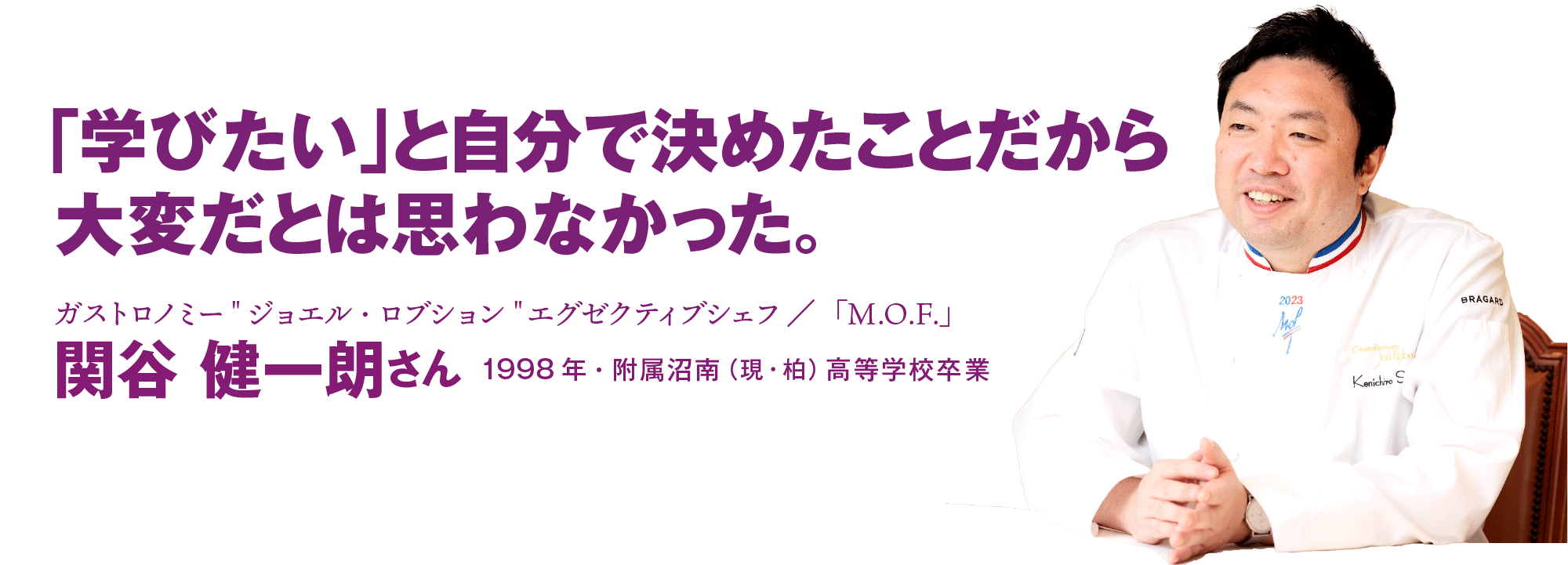

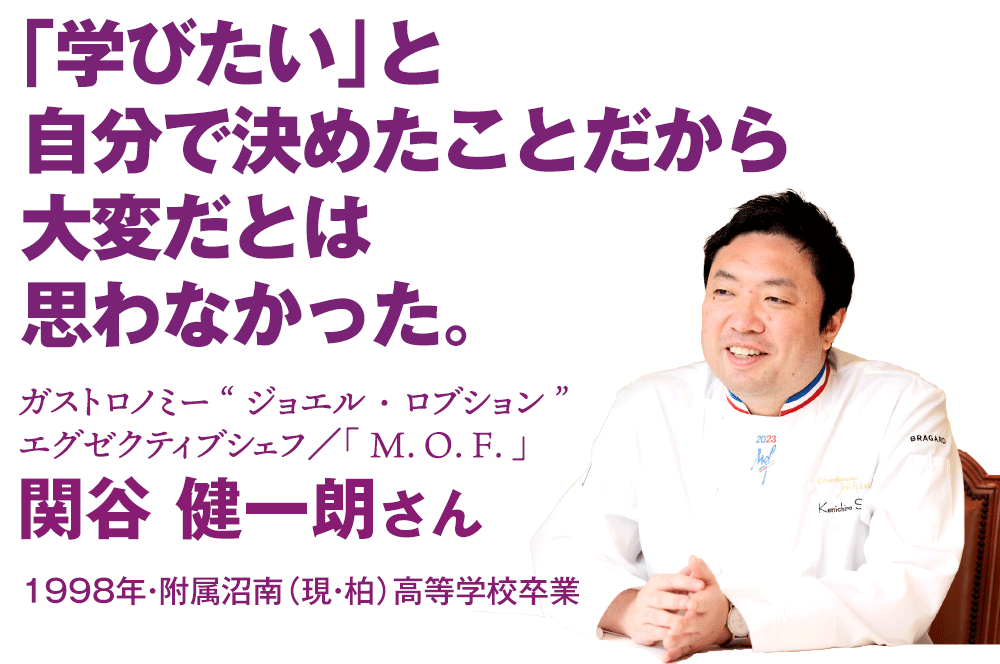

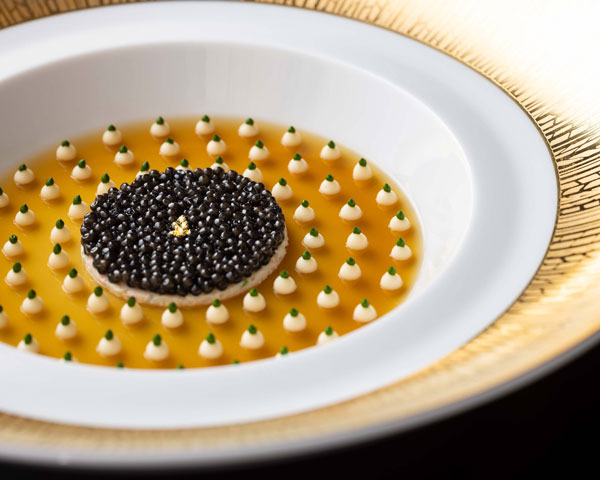

トリコロールカラー襟のコックコート。フランス料理界最高峰の称号「M.O.F.」(Meilleur Ouvrier de France)の受章者だけに着用が許されています。フレンチレストラン「ガストロノミー“ジョエル・ロブション”」のエグゼクティブシェフ(総料理長)を務める関谷健一朗さんは附属沼南(現・柏)高等学校の卒業生。フランスで修業を積み、料理部門では日本人初の「M.O.F.」を受章しました。在校時代の思い出と、世界で活躍するまでの軌跡をお話しいただきました。

授業で学んだ「論語」の教えは

今なお印象深い

高校時代に学んだことで思い出すのは「論語」です。授業では声に出して読むこともあったので、特に印象深いのかもしれません。仁愛の精神などの教えは、社会に出た今だからこそ、ふと頭に浮かぶことがありますね。また、孔子には大勢の弟子がいましたが、フレンチの巨匠ジョエル・ロブションに師事した僕にとって、そこにも感じ入るものがあります。

授業以外では、サッカー部で遠征したことなどもよく覚えています。顧問の野島淳一先生に指導していただきました。

料理の道に進むことを決めたのは、高校2年生のときです。家族が作った料理を食べたり、料理人が対決するテレビ番組を見たりしたことが興味を持つきっかけになったように思います。高校卒業後は料理の専門学校に進み、ホテルのレストランで3年ほど働いて、22歳でフランスに渡りました。

いくつもの店を経験し、体力的に厳しい面もありましたが、大変だとは思いませんでした。自分で「学びたい」と決めて行ったからかもしれないですね。幸いなことに、渡仏4年目からパリの「ラトリエ ドゥ ジョエル・ロブション」で働くことができました。

ガストロノミー“ジョエル・ロブション”(東京・恵比寿)の外観

(上写真)「M.O.F.」勲章をつけた関谷さん:店内の内装やインテリアは、18世紀のルイ15世王朝様式を忠実に再現、すべてフランスから調達されている

せきや けんいちろう●1979年千葉県生まれ。1998年二松学舎大学附属沼南(現・柏)高等学校卒業後、新宿調理師専門学校をへて第一ホテル東京ベイ(現ホテルオークラ東京ベイ)勤務。2002年に渡仏。2006年よりパリの「ラトリエ ドゥ ジョエル・ロブション」勤務。弱冠26歳でジョエル・ロブション氏の推挙によりスーシェフ(副料理長)に抜擢される。2010年東京・六本木の「ラトリエ ドゥ ジョエル・ロブション」のシェフ着任。2018年「第52回〈ル・テタンジェ〉国際シグネチャーキュイジーヌコンクール」優勝。2021年「ガストロノミー“ジョエル・ロブション”」のエグゼクティブシェフ(総料理長)に就任。2023年料理部門では日本人で初めて「M.O.F.」(フランス国家最優秀職人章)受章。2024年フランス農事功労章シュヴァリエ受章。

「M.O.F.」受章に導いた

出会いや経験

僕が受章した「M.O.F.」はフランス国家最優秀職人章を意味し、100年の歴史を持ちます。料理以外にも服飾や宝飾、工芸など200近い分野があり、審査は非常に厳しいです。料理部門の合格率は1%ほどの狭き門と言われています。そのうちの一人がジョエル・ロブションです。

ジョエル・ロブションはいつもたくさんのスタッフに囲まれていて、最初は顔と名前を覚えてもらうことが僕の目標でした。ジョエル・ロブションと一緒に仕事をし、憧れを持って料理に向き合うなかで「M.O.F.」受章にたどり着いたと感じています。ジョエル・ロブションは僕にとって「人生を変えた人」です。

フランスには約9年いましたが、日本で生活していたときと比べると時間の「濃さ」が違いましたね。特に最初の1年は、日本での3年分にも、5年分にも匹敵する濃い時間でした。今はスマホ一つで海外のシェフの考えに触れ、料理の技術を見ることができますが、見るのとやるのとでは大違いです。思い切って海を渡り、本場の世界を肌で感じられたことは、何物にも代えがたい貴重な経験です。

これまでの自分を振り返ると、たまたま高校生のときに興味のある道を見つけられたのが良かったと思います。きっかけやタイミングは人それぞれですが、何でもできるというよりは、自分の「武器」を見つけ、とことん追求する。そこから自分の道が始まるのではないかと思っています。

※2024年12月(発行月)時点

写真提供:株式会社フォーシーズ(建物の外観、料理、勲章)

ジョエル・ロブションを象徴する料理『キャビア 甲殻類のジュレになめらかなカリフラワーのクレーム』

『京人参と鶏肉のミルフィーユにフォアグラのコポーを添えて』

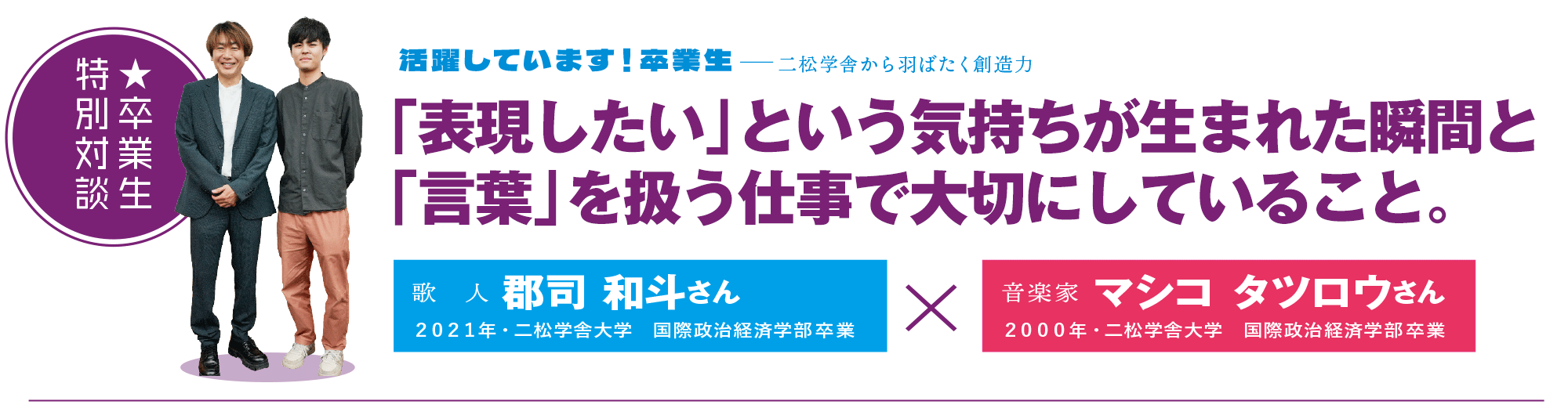

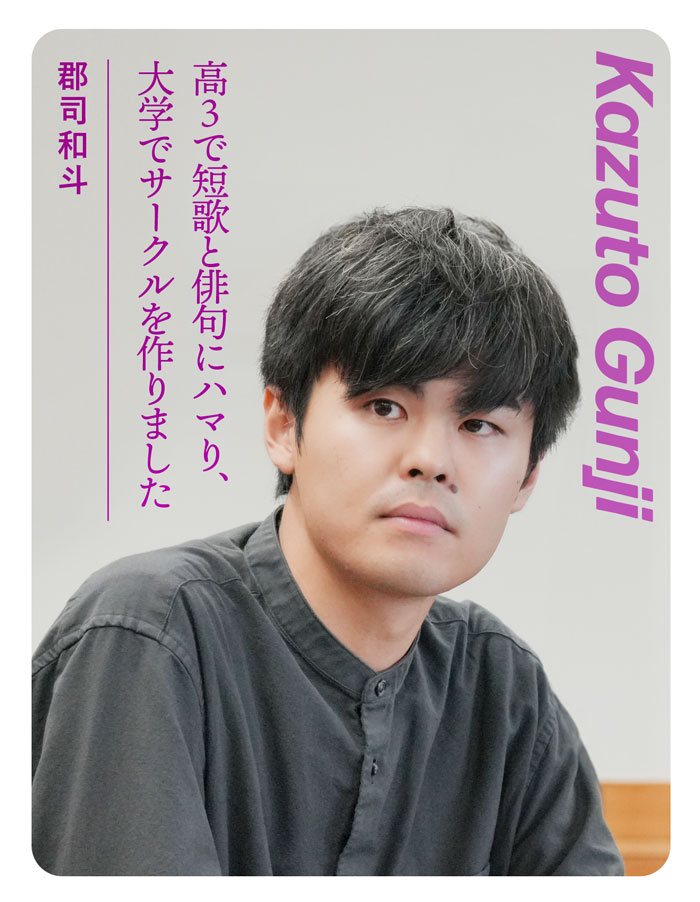

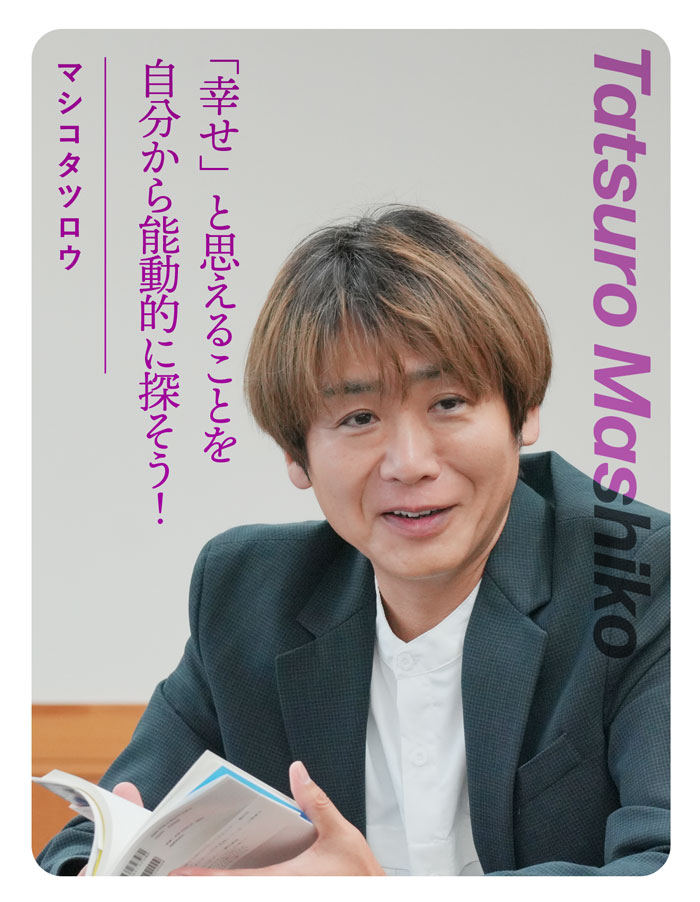

一青窈さんの『もらい泣き』『ハナミズキ』をはじめ、数多くの楽曲を生み出しているマシコタツロウさんは、2000年本学卒業。歌人として活躍し、歌集『遠い感』を上梓した郡司和斗さんは、21年に卒業しました。お二人は同じ国際政治経済学部卒業で、ともに「言葉」を扱う職業という共通点も。大学での学びや仕事について語らいました。

表現、創作を仕事にしようと決めたきっかけ

マシコ 僕が音楽の仕事に就いたのは、音楽好きの両親のもとで育ったことが大きいです。小学6年生のときに親がシンセサイザーを買ってくれて、そこから曲作りに夢中になりました。小学校の卒業文集にも「作曲者になりたい」と書いたほど。高校でバンド活動を始めて、曲作りも続けていました。

大学在学中、公務員の道も考えましたが、卒業後は進路を決めかね、地元の茨城県ひたちなか市でアルバイト生活をしていました。ある日、外からカッコイイ音楽が大音量で聞こえてきて。「ROCK IN JAPAN FESTIVAL」の音で、矢も盾もたまらなくなってすぐに上京して芸能事務所に入りました。そこで一青窈さんの曲作りを持ちかけられ、作ったのが『もらい泣き』です。これが僕の作曲家としてのデビュー曲になりました。

郡司 あんなに有名な歌を作曲されたマシコさんからそんな秘話を聞けてうれしいです。僕はというと、実は中学時代に不登校になっていて、たまたま登校した日に友達の机にあった森絵都さんの小説『カラフル』を読んで「文学っておもしろいんだな」と感じました。文芸の魅力に目覚めたのは定時制高校の3年生のとき。熱心な国語の先生に短歌と俳句を作らされて、創作の世界にハマりました。表現したいという気持ちは、中高での出会いや葛藤の中で生まれたような気がします。発散したいというか。そして、大学に入ってすぐ「松風短詩会」というサークルを結成しました。創作活動を続ける中で、運よくいくつかの賞をいただき、今こうして歌人として活動できています。

マシコ 郡司さんの歌集を読ませてもらいましたが、面白いですね。言葉選びはもちろん、活字としてのパワーも感じます。歌の場合は、メロディーに言葉を乗せなきゃいけない難しさがあるし、置き場所によっては言葉が死んでしまったりする。だからデザインして作ることが大事で、絶対に入れたい言葉をどこに置くかはすごく頑張って考えます。

ぐんじ かずお●1998年茨城県生まれ。俳誌『蒼海』、歌誌『かりん』所属。『焚火』同人。2017年に二松学舎大学「松風短詩会」結成。大学在学中に連作「ルーズリーフを空へと放つ」で第62回短歌研究新人賞受賞。他、第39回かりん賞、第4回口語詩句賞新人賞受賞。2023年9月に歌集『遠い感』(短歌研究社)を上梓。

(短歌研究社刊)

政治や経済の授業は創作活動にも役立つ

郡司 「言葉」に関わる仕事をするなかで感じるのは、言葉そのものに力があるということ。人に従属するものではなく、言葉は言葉として自立した存在だと思っています。作り手の言葉を押しつけず、受け手が感じたり考えたりすることを大事にしたいですね。

そういう意味では、文学関係の講義をいくつか履修できたことが、直接役に立っています。でも、今の創作活動には国際政治経済学部で学んだ政治理論や政治哲学も役に立っています。世の中の流れを体系的に勉強したことで、文芸における社会的背景を理解できるようになりましたし、他の作家の作品を自分のなかでどう位置づけるかの判断基準が身につきました。

マシコ 僕は授業をもっと真面目に受けておけばよかったなって、社会に出てから思いました。たとえば、経営のことをきちんと勉強しておけば、起業だってできるわけですから。税金や法律など、社会に出てから役に立つ授業はたくさんありましたね。

郡司 社会人になってみて、本当に時間がないと感じます。ベタな意見ですが、少しでも気になることがあったら、学生のうちにやったほうがいいです。「今日すぐにでもやらないとダメ」と後輩たちに厳しく伝えたい。

マシコ 僕は、幸せだと思えることを能動的に探すことが必要だと思っていて、学生たちに「そういうものを探そうぜ!」と言いたいですね。「タイパ」なんて言葉が生まれるせわしない時代だからこそ、自分の価値観でOKと思えるもの、納得がいくものを探していってほしいです。

マシコタツロウ●1978年茨城県生まれ。一青窈『もらい泣き』『ハナミズキ』のほか、EXILEなどさまざまなアーティストに楽曲を提供。校歌、市歌も手がける。2023年1月に作家活動20周年を記念して初のオリジナルフルアルバム『CITY COUNTRY PRESENT PAST』(よしもとミュージック)をリリース。音楽活動だけでなく、茨城町ふるさと大使、いばらき大使も務める。

大分県生まれ。在学中は大地ゼミナール、文芸愛好会所属。日本児童文芸家協会会員。2003年度人権シネストーリー優秀賞、第13回創作コンクール童謡・少年詩部門優秀賞受賞ほか。「さるじぞう」はJBBY(日本国際児童図書評議会)「おすすめ!日本の子どもの本2022」の絵本の部の一冊に選ばれた。

むかしむかしの世界に魅せられて

卒業後、私は出産を機に創作童話の会に入りました。同人誌に作品が掲載されるのが嬉しくて、少年詩や童話、読みものなどいろいろ書くうち、民話風のお話を好んで書く自分がいました。「むかしむかし、あるところに……」と口ずさむと、なんだか面白いお話が浮かんでくるような気がしてくるから不思議です。

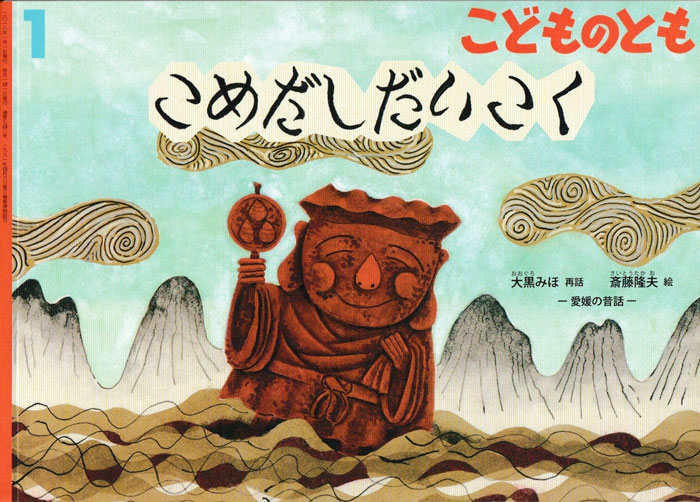

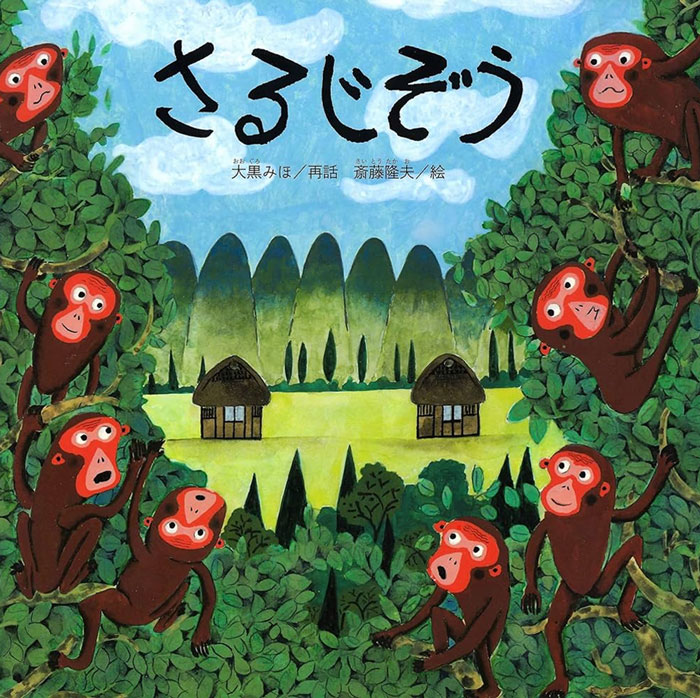

同人を辞めた後しばらくして、再話の世界とご縁があり、月刊絵本「こどものとも」で愛媛の昔話「こめだしだいこく」、その後、山形の昔話「さるじぞう」の絵本を上梓しました。

「こめだしだいこく」は、読んで字のごとく、お米を出す大黒さまのお話です。お米が出てくるところは、なんと大黒さまの鼻の穴! 二つの鼻の穴からお米がぽろりぽろり、ぽろぽろ、ぼろぼろと落ちてきて……ゆかいでちょっぴり怖いお話を、伊予弁の柔らかい語り口で再話しました。

昔話の絵本は、まず原話探しから始まりますが、「こめだしだいこく」の残された原話の数はごくわずか。この面白い昔話を、絵本という親しみやすい形で残すことができて、再話を手がけることの喜びを感じました。

「さるじぞう」は「エンヤラ エンヤラ エンヤラヤ」のリズミカルなおはやしが楽しい、読み聞かせにぴったりの絵本。「さるじぞう」は日本各地にたくさん残されていて、地方によってまた違いがあり、比べてみると面白いです。みなさんの地元にも「さるじぞう」があるかもしれませんね。

ここまで読んで昔話に興味を持たれたなら、昔話の絵本を手にとって、ぜひ声に出して読んでみてください。昔話は代々語り継がれてきた物語。馥郁とした民話の世界を味わって頂けると思います。

※再話…昔話や伝説などを子ども向けに分かりやすく書き直したもの。

「こめだしだいこく」(絵・斎藤隆夫/福音館書店)

「さるじぞう」(絵・斎藤隆夫/あすなろ書房)

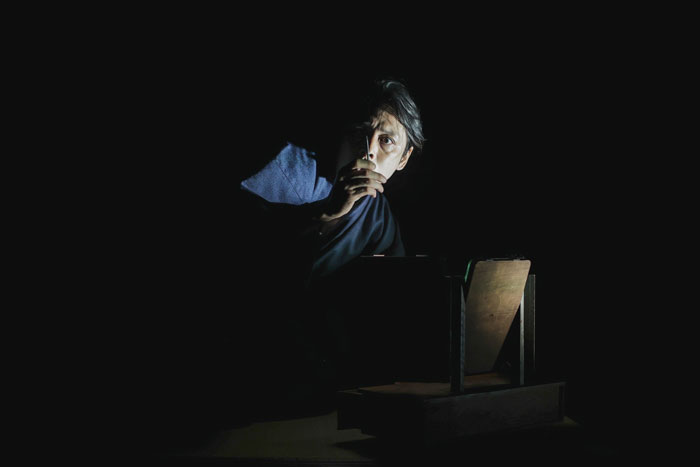

千葉県生まれ。17歳でモデルデビュー。CMや雑誌で活動後俳優に。2008年にドイツ映画『赤い点/The Red Spot』でモントリオール世界映画祭に参加。舞台『三日月堂書店』『贋作舞姫』で初主演。出演作に、大河ドラマ『江~姫たちの戦国~』『八重の桜』『軍師官兵衛』、ドラマ『相棒』、映画『はなればなれに』、舞台『セツアンの善人』など。2025年には舞台「ベイジルタウンの女神」(ケムリ研究室)に出演予定。

今の自分を形作っている経験や人との出会い

現在、僕は舞台を中心に俳優の仕事をしています。父親が俳優をしていたこともあり、小さな頃からこの職業に興味がありましたし、映画が好きで、父と感想を言い合うことも多かったです。ただ、周りの人から「あなたも俳優をするの?」と聞かれると、何となく反抗心が出てしまって、「やらない」と答えていたことを覚えています。

僕はけっこうやんちゃな中学生だったので、高校でも先生方の手を煩わせたのではないかと思います。入学してすぐの頃、学校に馴染めなくてやめようとしたことも。そんな時、担任の玉置弘道先生が自宅まできてくれて、話を聞いて一緒にどうするか考えてくれました。所属していたラグビー部の顧問だった戸井田晃尚先生にもお世話になりましたね。3年間、僕を厳しくも優しく見守ってくれた先生方には本当に感謝しています。

高校を卒業し、将来を決めるには少し時間がかかりましたが、22歳の時に俳優の道に進むことを決めました。事務所に入ってすぐCMの仕事をいただいて、幸先の良いスタートをきりましたが、演技をするようになるとその大変さに驚き、舞台に立つのが苦しくて仕方なかった時期もあります。でも、その苦しさに立ち向かうように仕事を続けていたら、演技を評価してくださる方や師匠と呼べる方たちと出会うことができ、気持ちも変わっていきました。つらい時期を乗り越えた経験や人との出会いが、今の僕を形作ってくれているのだと改めて感じます。

生徒や学生の皆さん、時間というのは意外とないものです。興味や関心を持っていることがあるなら、迷いながらでもいいので始めてみてください。新しい世界が開けてくると思います。

舞台『春鶯囀(しゅんおうてん)』(Office8次元プロデュース公演@東京・シアター風姿花伝)より

イラスト:竹田エリ

※本誌の4コマ漫画『二松のマナビ』を連載していただいている竹田エリさんにイラストをお願いしました。竹田さんも本学の卒業生。漫画家としてご活躍されています。

画家・黒田清輝も二松学舎で学んだ

日本近代絵画の巨匠・黒田清輝(1866〜1924)。

外光派と呼ばれる明るい画風を日本にもたらしたことで知られ、代表作には「湖畔」や「読書」、「舞妓」などがあります。

黒田は、法律を学ぶために留学したフランスで絵画の道へ転向し、9年にわたる留学生活を終えた27歳の時、新進気鋭の洋画家として日本に帰国しました。帰国後は、創作活動と並行して、東京美術学校(現在の東京芸術大学)の教授を務めるなど、後進の育成にも尽力。貴族院議員や帝国美術院長等も歴任し、教育者、美術行政家としても活躍しました。

このように日本の美術史に偉大な足跡を残した黒田ですが、実は彼も本学で学んだ一人。渡仏する数年前の明治13年頃、「漢学塾二松学舎」に通っていたことがわかっています。黒田は、幼少期に故郷の鹿児島から母に連れられて上京。幕末に数々の武勲をたてた島津藩士で、明治維新後は国の要職を歴任した伯父の黒田清綱の養嫡子となりました。清綱の嫡男として迎えられた黒田は、法律家を目指して勉学に邁進。当時は東京に公立中学校は一校しかなく、上級学校へ進学するために必要な学問を学ぶために私立中学校に通う人が多くいましたが、黒田も同様の理由で、二松学舎で漢学を学んだものと考えられます。

黒田が在籍していた頃の塾生は280名ほど。たくさんの生徒が切磋琢磨しながら勉学に励み、それぞれの道を見つけ二松学舎から羽ばたいていきました。

参考

•黒田記念館HP「黒田清輝について」「黒田清輝の生涯と芸術」「黒田清輝年譜」

•『二松学舎百年史』学校法人二松学舎発行

『湖畔』1897年(明治30年)