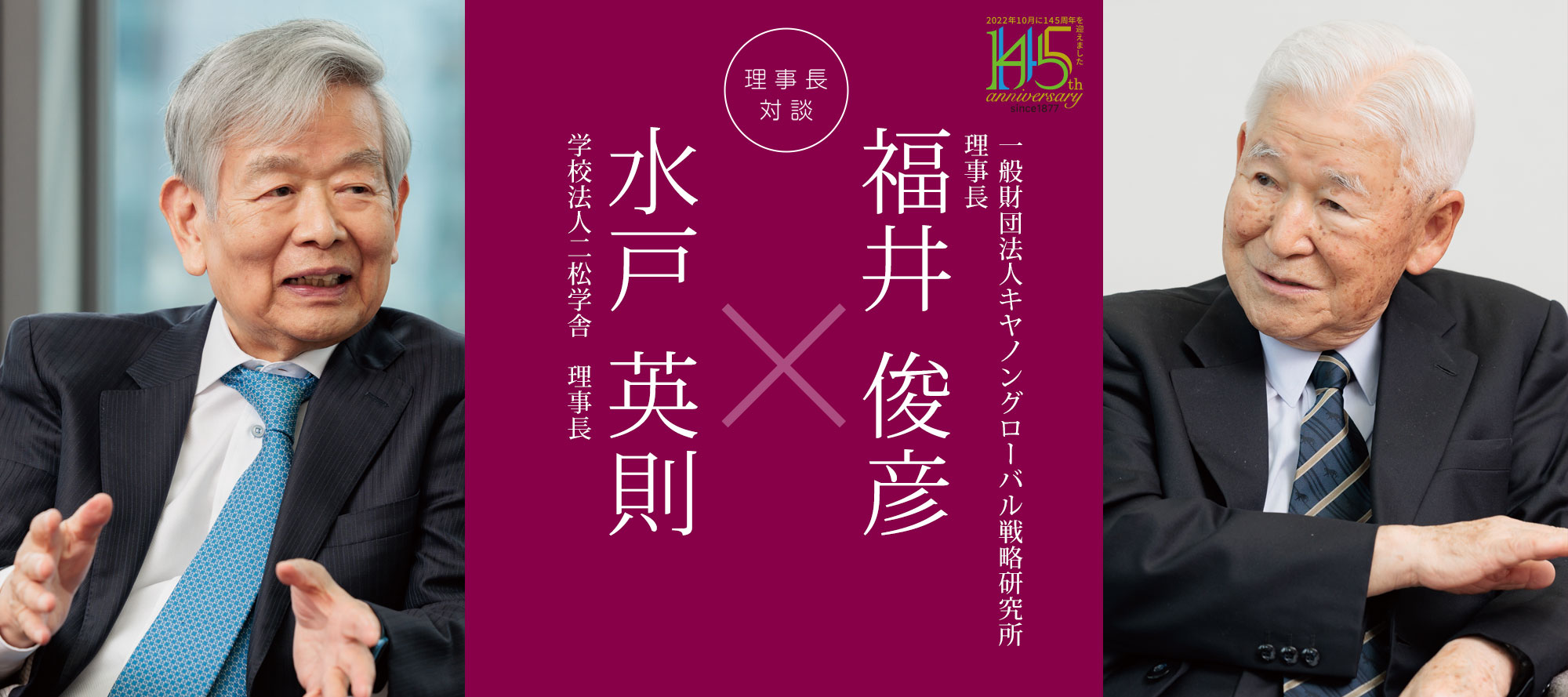

昨年、日本の国内総生産はドイツに抜かれ、世界4位に後退。国内経済が長期停滞している中でインフレが生じ、先行きが見えない時代と言われています。今後の日本経済にとって最大の課題はなにか。若者が羽ばたくために社会はどうあるべきか――。元日本銀行総裁でキヤノングローバル戦略研究所理事長の福井俊彦氏に、水戸英則本学理事長が伺いました。

水戸 世界経済における日本の位置づけや、日本経済の先行きについて、福井理事長の考えをお聞かせください。

福井 世界経済全体でインフレが起き、アメリカの中央銀行を先頭に、各国は金利引き上げによって対処してきました。金利の引き上げには、経済が停滞したまま物価上昇は止まらない「スタグフレーション」のリスクが伴いますが、現段階で決定的な悪影響には至っていません。しかし、今回のインフレは景気が良くなり過ぎたから生じたのではなく、新型コロナやウクライナ戦争、パレスチナ戦争などによってグローバルサプライチェーンが乱れ、随所に供給ネックが生じたことに起因します。金融引き締めだけで収まるインフレではありません。日本経済の場合も同様で、直近3月の消費者物価指数は前年同月比2.7%のインフレでした。

水戸 この先、日本経済の一番の課題はどんなことでしょうか。

福井 日本経済の潜在成長能力が1%前後と非常に低位で推移していることだと思います。これから日本は人口減少が更に進み、総需要がどんどん低下していきます。経済に活力を付けるには、相当新しいイノベーションを起こし、もっともっと付加価値を生み出せる産業構造に体質改善しなくてはなりません。

水戸 現在の日本経済に、画期的な変革は期待できますか?

福井 日本にイノベーションの能力がないとは、私は決して思いません。日本企業は戦前から新しい技術革新を伴いながら高度成長を続けてきました。ただ、基本的には欧米先進諸国に追い付け、追い越せの姿勢で、いわば改良型のイノベーションでした。1980年代半ばにキャッチアップの段階は終了し、“先頭ランナー”として走らなければならなくなりましたが、これがなかなか難しいのです。

水戸 手本がない中、どこを向いて走っていくか自分たちで決める。その力が、日本では十分に育っていないのですね。

福井 ええ、そうです。私はボランティアで若者のスタートアップ企業を支援していますが、大きくリスクをとって挑戦する人はまだわずかです。いたとしても、すぐにアメリカへ渡ってしまう。アメリカでは、可能性のある若者にリスクマネーを供給する仕組みが根付いているからです。日本でも、そのように若者をバックアップする仕組みを早く作る必要があります。

ふくい・としひこ●大阪市出身。1958年東京大学法学部卒業後、日本銀行に入行。89年に日本銀行理事、94年に副総裁、98年に退任。その後1998年から(株)富士通総研理事長を務め、2003年日本銀行総裁に就任。2008年3月に日本銀行総裁を退任後、2008年12月より現職。

みと・ひでのり●1969年九州大学経済学部卒業。日本銀行入行、フランス政府留学、青森支店長、参事考査役などを歴任。2004年、二松学舎に入り、11年理事長に就任。文部科学省学校法人運営調査委員、日本私立大学協会常務理事、日本高等教育評価機構理事などを務める。

水戸 私も同感です。一方で、地球温暖化や脱炭素社会の実現など、経済成長と相反するような課題もあります。イノベーションによって課題解決を図り、日本経済の原動力にできるといいのですが。

福井 世界各国で再生可能エネルギーへの転換が進められていますが、国によってコストが平等ではないという現実があります。日本はエネルギー自給率が非常に低く、原子力利用にも制約があって転換によるコストが高い。コストを削減しながら新技術を実現していくことが大きな課題です。最終的には再生可能エネルギーに転換するにしても、そこに至るまでのプロセスは原子力をもっと活用しなければ難しいのではないでしょうか。

水戸 日本の現状と地球規模の問題の両方を鑑みて、丁寧に検討していかなければならないのですね。

福井 最近、私がもう一つ心配してるのは、自分の頭でものを考えない人間が増えるのではないか、ということです。若い学者たちは、データ収集とその解析によって将来を予測したり世の中を語ったりしていますが、数字ばかりで空回りしていないか。私は法学部出身で、法哲学や法社会学を深めて来ました。人々の夢や幸せの根底には何があるのか、それらと法律はどのような距離感なのかといったことを突き詰めて考えました。計算だけで社会が分かるかのような言説は、私にとって不思議でならないのです。

水戸 非常に大切な視点だと思います。日本の大学行政は理工農系優先で、人文社会科学系はなおざりにされています。しかし、本来ならば人間を主体に据えて経済の先行きや社会の方向性を考え、その上でデータサイエンスを生かす。そういう社会体系であるべきだと思います。

福井 コンピューターやAIは便利な道具ですが、それを使いこなしながら人間の夢を実現する方法や社会のつくり方を考える人が必要です。

水戸 大学教育は、そうした人材の養成も重要な役割のように感じます。