九段キャンパスの立地を活かして、

歴史しよう

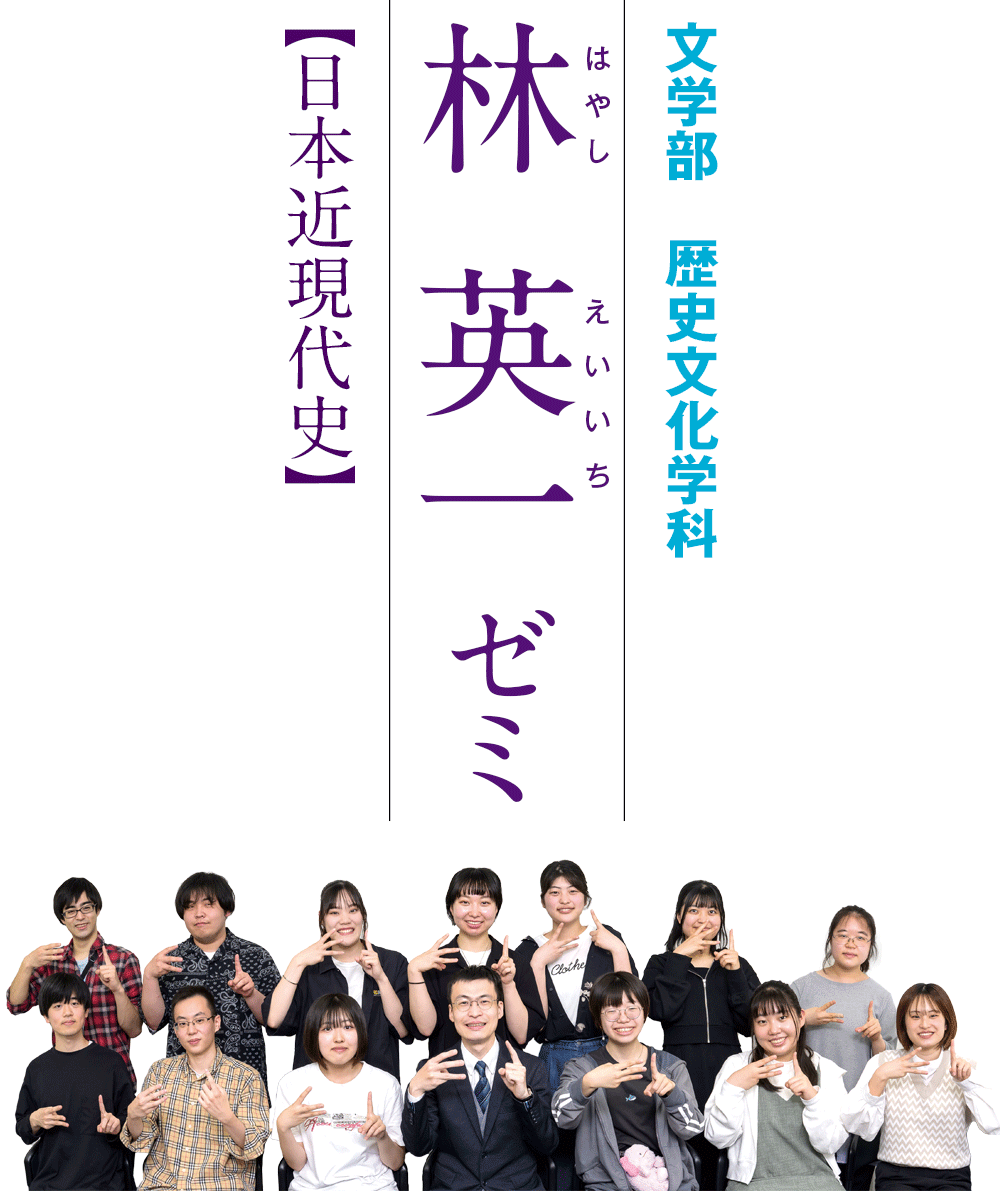

靖国神社、旧近衛師団司令部庁舎、旧軍人会館(九段会館テラス)、千鳥ヶ淵戦没者墓苑、昭和館、しょうけい館――。第二次世界大戦の記憶を継承する施設が近接する九段キャンパス。その立地を最大限に活かした歴史実践を行う林英一先生のゼミでは、戦争資料館や戦没者遺族との共同プロジェクトが進行中です。

3・4年次生あわせて38名のゼミ生が歴史に関心をもったきっかけは様々ですが、いずれも林先生の取り組むフィールドワークの魅力から日本の近現代史、とくに戦争の時代に目を向けるようになったとのこと。

5月の大型連休の前後には九段キャンパスから少し足を延ばし、平和祈念展示資料館(東京都新宿区)や同館の収蔵庫を訪れ、学芸員の手ほどきを受けながら貴重な実物資料に触れました。

シンガポール沖の無人島に送られた日本兵の滞在日記を読んだゼミ生は「タピオカで飢えを凌いでいたと知り、驚きました」「亡くなった戦友への言葉を読んでいて心が痛くなりました」など、実際にモノに触れることで当時を生きた人間の息遣いまでを感じたようです。

それが学生を歴史に駆り立てる原動力になるとの林先生の見立て通り、ゼミ生からは「当時兵士が着ていた服に焦げや縫い跡が沢山残っているのは、どれだけ汚れても次の服はもらえないという収容所の劣悪な環境を物語っているのでは」「収容所で発行された新聞に4コマ漫画やクイズコーナーがあるのは、抑留者が娯楽を欲していたからだと思う」といった意見が。林先生は「大学に帰って調べてみましょう」と応えていました。

ゼミ生たちと一緒に考えながら学ぶのが林流。その原点は、林先生自身が20歳の夏にインドネシアで元残留日本兵たちに出会ったことにあります。「あの頃の自分に語りかけるように歴史を継いでいきたい」との思いで日々の教育研究に取り組まれているとのこと。ゼミで議論が活発に行われている理由について林先生はこう語ります。

「新設の歴史文化学科は“工事中の建物”のようなもので、設計図通りにいかないところが面白い。今しか味わえない熱気があります。このゼミでの経験が少しでも心に残れば幸いです」

中国語と日本語の違いを丹念に学び、

両国の言葉のエキスパートに

日本語の短文が書かれたカードを一人のゼミ生が中国語に翻訳し、その翻訳を耳で聞いた別のゼミ生がカードを見ずに日本語に翻訳し直す――。永井ゼミの授業は、こうした「通訳ゲーム」から始まりました。カードに書かれているのは「ご両親によろしくお伝えください」「入り口が込み合っていますので、中へお進みください」といった日常会話です。

二松学舎大学出身でもある永井鉄郎先生は「ゼミの目標は、中国語の文献を読んで、日本語の言語や文法などとの違いを比較することですが、そのためには文章が読めなくてはいけません。翻訳を通して日中の言語の発想の違い、表現の違いを理解してもらいたい」と、カード翻訳を取り入れている理由を説明しました。ゼミでは、中国の大学が留学生用に作成した『成功之路』『拾級漢語』の2冊を活用。中国語の論文精読も行っています。日本語がまったく書かれていないテキストで、学びを深めているのです。

それだけに、ゼミ生は少数精鋭。「本当に、真剣に学びたいと思っている学生が来ています」と永井先生。中国文学科で中国語専攻のゼミ生は「自分の翻訳の力がまだそれほどではないので、毎週の課題に取り組むのが大変」と言いつつも、「中国語の力は間違いなくつきます」と話します。

また中国からの留学生で、将来は翻訳の仕事をしたいと語るゼミ生は、永井先生について「優しいし、語学力がケタはずれで尊敬しています。語学オタクなところもあって、授業では先生から豆知識が飛び出してくるのでおもしろいです」と親しみを語ります。

穏やかな雰囲気のなかで中国語と日本語の違いを丹念に、かつ丁寧に学んでいく本ゼミでは、中国語のみならず、日本語についての知識も深まり、語彙力を高めていけることも魅力です。

「日中には漢字という共通項があり、日本人と中国人は見た目も似ています。けれども言語や文化の発想は違います。その違いを知ることで、“違っていて当たり前”との感覚が身についていってほしいですね」(永井先生)

日中の言語や文化を橋渡しするエキスパートを目指すなら、間違いなしのゼミと言えるでしょう。