東京学芸大学教育学部卒業後、東京都の中学校、中等教育学校、東京都教育委員会等に勤務。文部科学省中学校国語科の評価、評定の規準作成、NHK for School活用の実践研究に携わる。

「探究」の学びと喜び

幼少期から「学び」「探究」することが何よりも楽しく、特に教職に就いて様々な方に接して学ぶ面白さを得ました。

校長などの管理職になって13年間、学校建築の改修や改築に関わり、子ども達や教職員にとってよい学習環境とは何かを追究しました。工事現場の方や建築家、研究者や教育委員会、建築学科の大学教授の皆さんと接するうちに、文部科学省の学校建築の研究に携わるようになり、同省主催の明治150年記念講演「学校建築の変遷~継承と発展~」で、パネルディスカッションシンポジストとして設計や建築関係の皆さんに語る機会も得ました。学校図書館のメディアセンター化を推進し、自校の建築に生かしたと自負しています。また国立教育政策研究所の文教施設研究センター研究員として、「対話を通じた新しい学校空間づくりのプロセス」を探究するため、東京だけでなく、青森、岩手、秋田、新潟、富山、福井、石川、愛知、京都、奈良等の小中学校を訪れました。教職員による「与えられた空間を使った教育」から「より主体的に空間を活用する教育」という発想への転換を感じました。これまでも、国語科教育のあり方を探究し、全日本中学校国語教育研究協議会の理事として北海道、鳥取、山口等を訪れ、研究活動にふれてきましたが、大学卒業後すぐに、東京都の教育職員になった私は、他の職業に就いたことがありません。一緒に各地を巡った建築関係の皆さんとの対話から、教育職員としての職責を痛感しつつ、新鮮で時空を超えた「学び」の喜びを得ることができました。

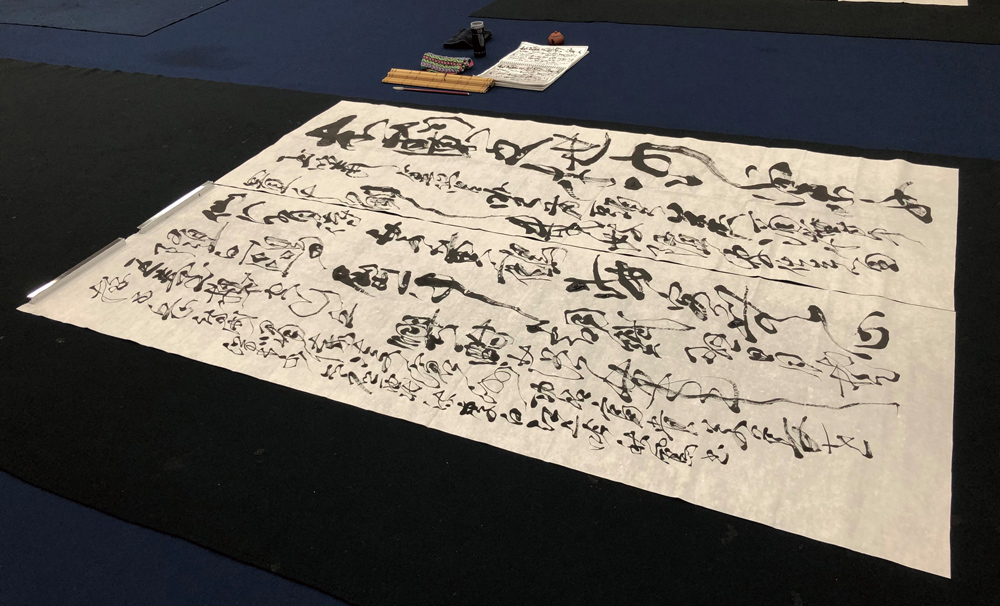

そして、今、芸術としての書道を学んでいます。書の師匠につき「蘭亭序」「風信帖」「雁塔聖教序」等の法帖を臨書し、創作にも取り組んでいます。墨の香りと静寂な時の中で作品に向き合うと、校長職の十年間、卒業証書に生徒一人一人の氏名を筆で記す楽しみとは違う喜びに包まれます。学校教育で知識や技術を得てきた私は、この書の師匠から生涯にわたる新たな「学び」をいただいています。

現在は、本学の教職課程にて、教職に就く喜び、面白さを伝える職にあります。模擬授業の際に、授業づくりの発想や指導法の豊かさに魅力を放つ学生が多い中、常に思うことは「小さくまとまらないこと」。何にでも興味、関心をもち探究し創造力をもつと、時空を超えた「学び」を得られます。令和の時代を生き抜く皆さんには、「この程度でいい」と限界を決めず「貪欲であれ」と願っています。

奈良県吉野町立小中一貫教育校

吉野さくら学園訪問 学校図書館ディスプレイ

現在取り組んでいる書道作品 江上吟 李白