創立13年、二松学舎大学附属柏中学校(千葉県柏市)は、伝統的な論語教育に加え、探究学習に力点を置き、生徒たちの「問題解決力」と「自ら考える力」を育んでいます。並行して、SDGs(持続可能な開発目標)に関する学びを深め、グローバル時代に活躍する“真の国際人”への成長を目指しています。豊かな自然環境を生かした校外学習や、3年間という時間を有効に使った論文執筆など、独自の取り組みも光ります。実際にどのような学習をしているのか、生徒と先生方に取材しました。

キーワードは「自問自答」。

身近な疑問から見つけた「問い」を論文テーマに

――二松学舎大学附属柏中学校の探究学習の中心的な取り組みとして「自問自答プログラム」があります。生徒自身が研究テーマ(問い)を立て、調査・実験したことを論文にまとめ、最後にプレゼンテーションをします。皆さんは、どんな研究テーマを選びましたか?

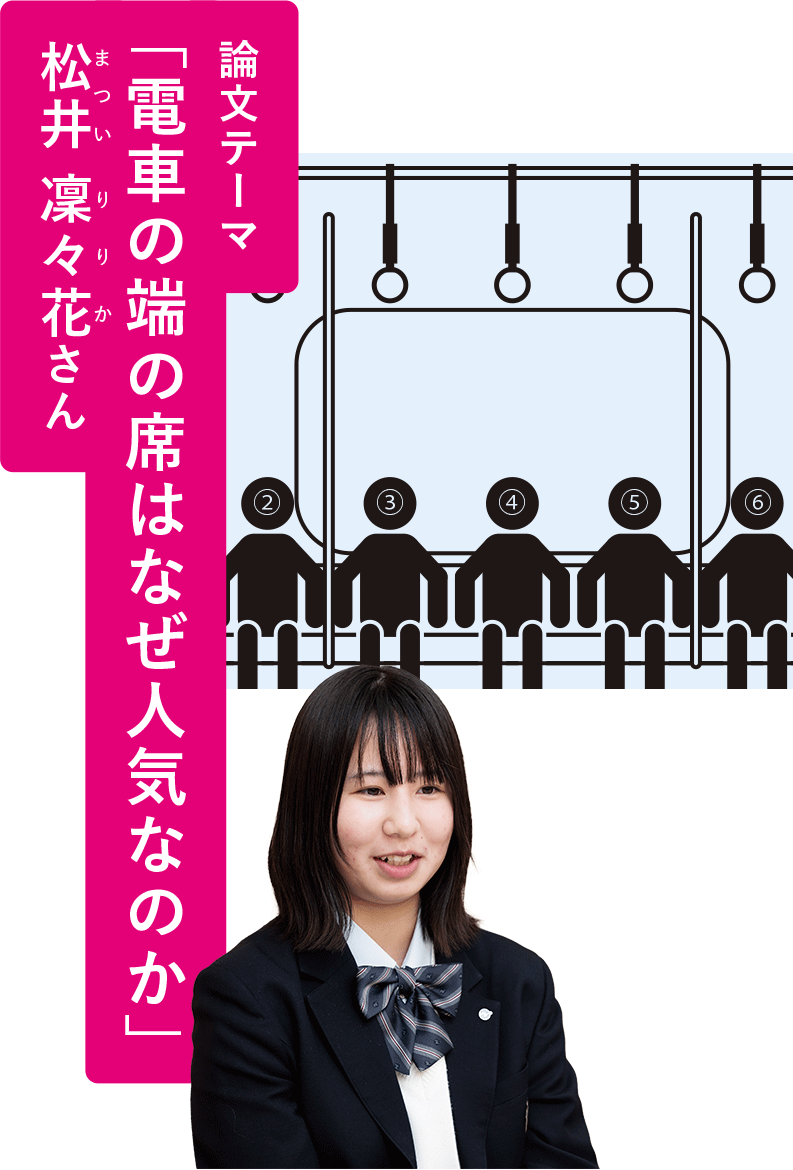

松井凜々花さん 私は「電車の端の席はなぜ人気なのか」をテーマにしました。中学生になって電車通学を始めたのですが、電車の席がいつも端から埋まっていくことが気になっていたのです。1年生の終わりに、先生から「3年生で論文をまとめる」という説明を受け、この疑問をテーマにしようと決めました。

飯田陽介さん 僕のテーマは「自然に還るプラスチックは世界をどう救うのか」です。きっかけは、「Ooho!(オウホウ)」というゲル状カプセルについてテレビで知ったことでした。Ooho!の原料は海藻で、人間が食べても問題ないし、放置しても微生物分解されて自然に還ります。いわゆる〝生分解性〟のパッケージです。ロンドンマラソンの給水所では、Ooho!でできた容器に水を入れて配られたそうです。1年生の夏と秋に、手賀沼の環境を調べる「沼の教室」に参加し、プラスチックゴミがたくさん浮いている様子を見て「この現状を変えなきゃ」と思っていたので、生分解性プラスチックを論文テーマにしました。

諸岡莉歩さん 私の論文のテーマは「紙を42回折ると月に届くのか」です。もともと天体が好きで、インターネットで調べていたらこの問いを見かけて「おもしろいな」と感じました。最初は「紙は薄いし、月までの距離は38万㎞もあるから、42回折っても届かないのでは?」と思ったのですが、実際に計算してみて驚きました。厚さ0.1㎜の紙を14回折ると、人間の身長くらいの高さになるのです。

アンケート結果は「端の席に座る」と答えた人が最多で、「寄りかかれる」「寝られる」「安心できる」の3つが理由として多かったです。座らない人も予想より多く、「疲れている人に譲るため」などの理由が並んでいて、自分の日々の行動を考えさせられました。

アンケートや実験で検証と考察を積み重ね

――結論をまとめるまで、調査や実験をしたのですね。

諸岡 はい、最初に計算で調べて、次に紙を使って実験しました。普通に折り続けると、厚みによって途中から折れなくなってしまうので、A4用紙64枚を使い、折った時と同じになるように重ねていったんです。数学の先生にアドバイスをもらって「折る回数と高さの関係」「折る回数と面積の関係」をグラフにしました。どちらも指数関数のグラフだとわかり、42回で38万㎞の高さに到達することを表す式を作ることができました。

――とても大きな発見でしたね。飯田さんはどうでしたか?

飯田 僕は文献調査で、生分解性プラスチックと一般プラスチックのメリット・デメリット、一般プラスチックの問題点、生分解性プラスチックの世界的な使用状況や最新研究などを調べていきました。生分解性プラスチックに関する書籍がほとんどなかったので、インターネット主体のリサーチをしていたのですが、理科の先生がサポートについてくれて、先生と一緒にOoho!を作ってみたんです。アルギン酸ナトリウムと乳酸カルシウムを混ぜて作るのですが、膜が薄くて破れやすく、広く普及させるのはまだ難しいことがわかりました。

松井 私は国内外の先行研究や書籍を読んで、人が席を選ぶ時の心理やパーソナルスペースが関係していることなどを理解し、アンケートをとりました。本校の生徒45人を対象にしたアンケートと、高校生や先生方、私の周りの大人たち285人を対象にしたアンケートをとり、電車で座るか、座るならどの席を選ぶか、その理由は何かなどを尋ね、考察していきました。

導き出された結論と論文執筆で得たもの

――調査や実験、先生方のサポートを持って「自問自答」した結果、どんな結論になりましたか。また、論文にまとめて気づいたこと、得たものなどがあれば教えてください。

飯田 生分解性プラスチックで世界を救うには、普及に向けた世界的な取り組みや発信、教育が必要であるというのが僕のまとめです。それ以前に、生活の中でいかにプラスチックを減らしていくかが重要だと考えるようになりました。今はリサイクルを心がけたり、エコバッグを持参したりしています。

松井 電車の端の席は片方しか人と接しないので、パーソナルスペースが侵害されにくく、ストレスもかからない。だから人気なのだとわかりました。ほかに得たものとしては、もともと文章を書くのが苦手でしたが文章を書く力もついたと思います。

諸岡 私がテーマにした「紙を42回折ると月に届くのか」という問いは、「2のX乗の恐ろしさ」を表すために語られるようになったことがわかりました。どういう恐ろしさかというと、計算上、紙を10回折ることは紙を1024枚(2^10=1024)積み重ねることと同じです。42回折ると約4兆4000億枚(2^42=4398046511104)の紙を積み重ねることと同じ意味になります。それだけの枚数の紙を作るには地球の陸地すべてに100回以上の植林をする必要があるという説もあり、論文には「実現するのはとても難しい」とまとめました。私は数学が得意なわけではありませんでしたが、試行錯誤しながら考えていく力と計算力がつきました。満足感と達成感は大きいです。

紙を重ねる実験では、11回目の段階で21.3cm高さにまでなって驚きました。「これなら42回折ることで月に届くかも」と、ちょっと信じられるようになりました。

プレゼン力に創造力 3年間の学びでついた力

――「自問自答プログラム」のほかにも、中学3年間の学びを振り返り、自分にどんな力がついたと感じていますか?

松井 さっき飯田さんも言っていた「沼の教室」では、調べたことをプレゼンする機会が何回もあります。プレゼン原稿を書くことで文章力がついたし、自分の意見をわかりやすく伝える力もついた気がします。

諸岡 1年生の冬に、泊まりがけでスキーを体験しに行く「雪の教室」が楽しかったです。体力もつきました。

飯田 僕が在籍する「グローバル探究コース」では、企業からミッションをもらって、商品開発の企画を練る「コーポレートアクセス」という授業があります。僕たちのミッションは「『人類の奥底にある力』を掘り起こしてもっと生きたい地球をはじめるプロジェクトを提案せよ!」でした。自分の頭で企画を考えることで、創造力が少しついたかなと思います。みんなの前で発表もしたので、プレゼンの勉強にもなりました。

――最後に、皆さんのこれからの目標を教えてください。

諸岡 ものづくりが好きだから建築士、もしくは薬剤師になりたいと思っています。

松井 小さい頃から続けている英語を生かせる職業に就きたいです。飛行機が好きなので、飛んでいるところを常に見られる管制官がいいかな。

飯田 環境問題については、この先も研究を続けたいです。Ooho!に限らず、新しい素材で何かをつくることもチャレンジしてみたいですね。

昨年、グローバル探究コースで行った手賀沼での活動の様子。SUPというボードに乗りゴミ拾いや沼の現状を観察した。

調査では専門用語がたくさん出てきて理解が大変でしたが、論文作成を通じて生分解性プラスチックに関する知識が増えました。地球環境のためにも実用化が進んでほしいと思います。

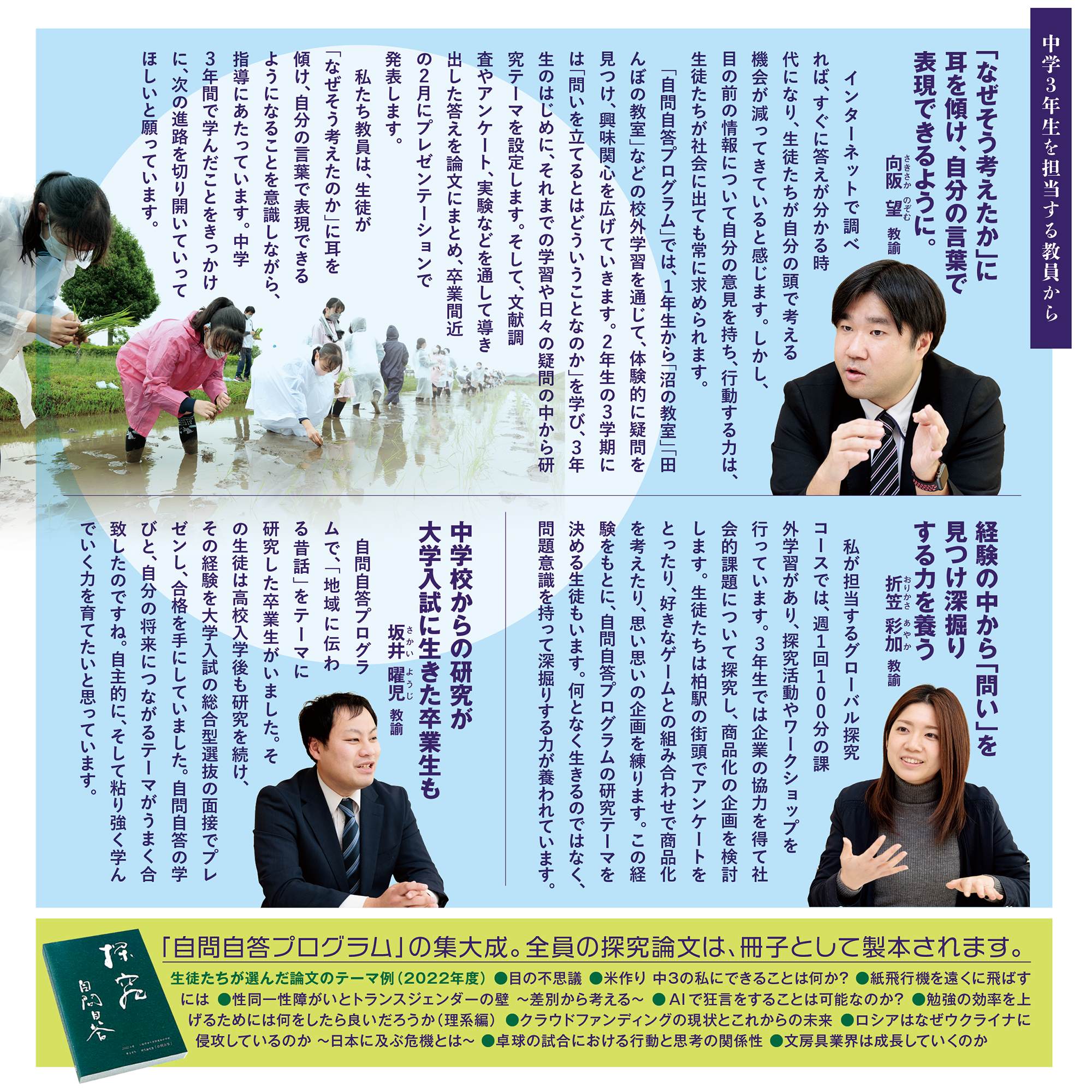

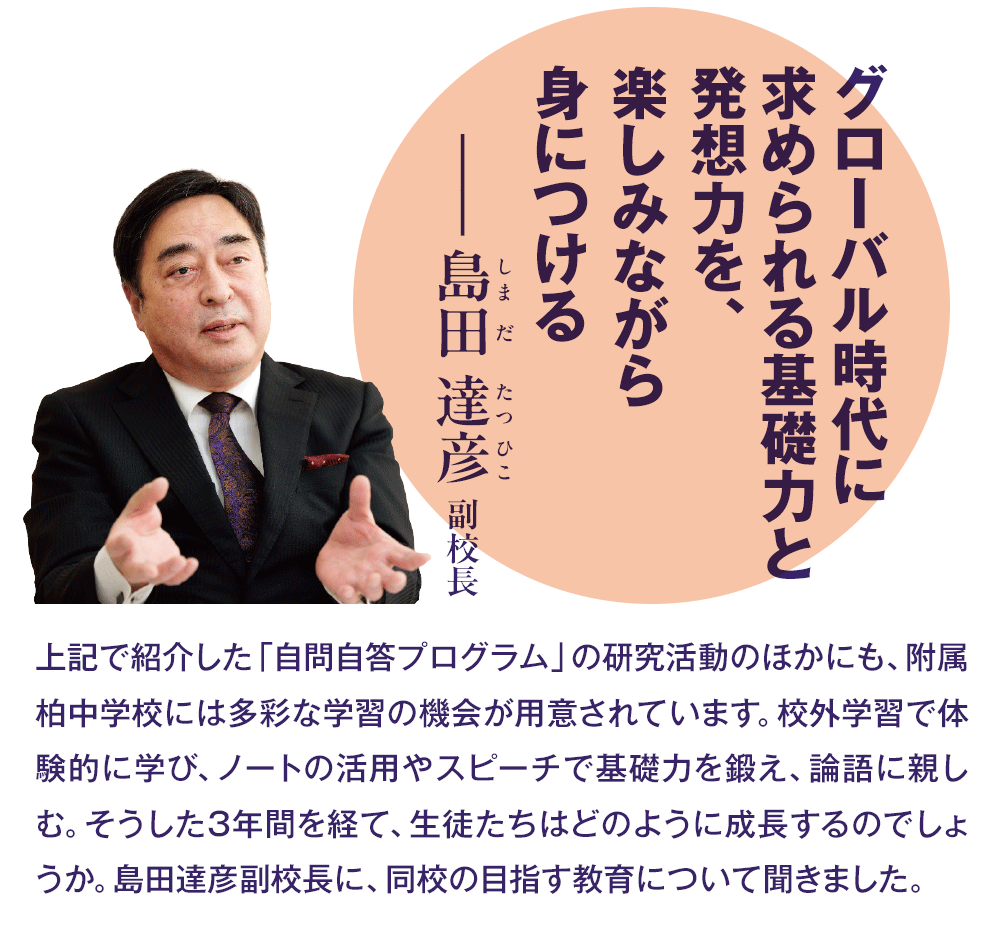

主体的に学ぶためには基礎力が欠かせない

時代の流れが、二松学舎の教育方針に向いてきている。近年、そのように実感しています。

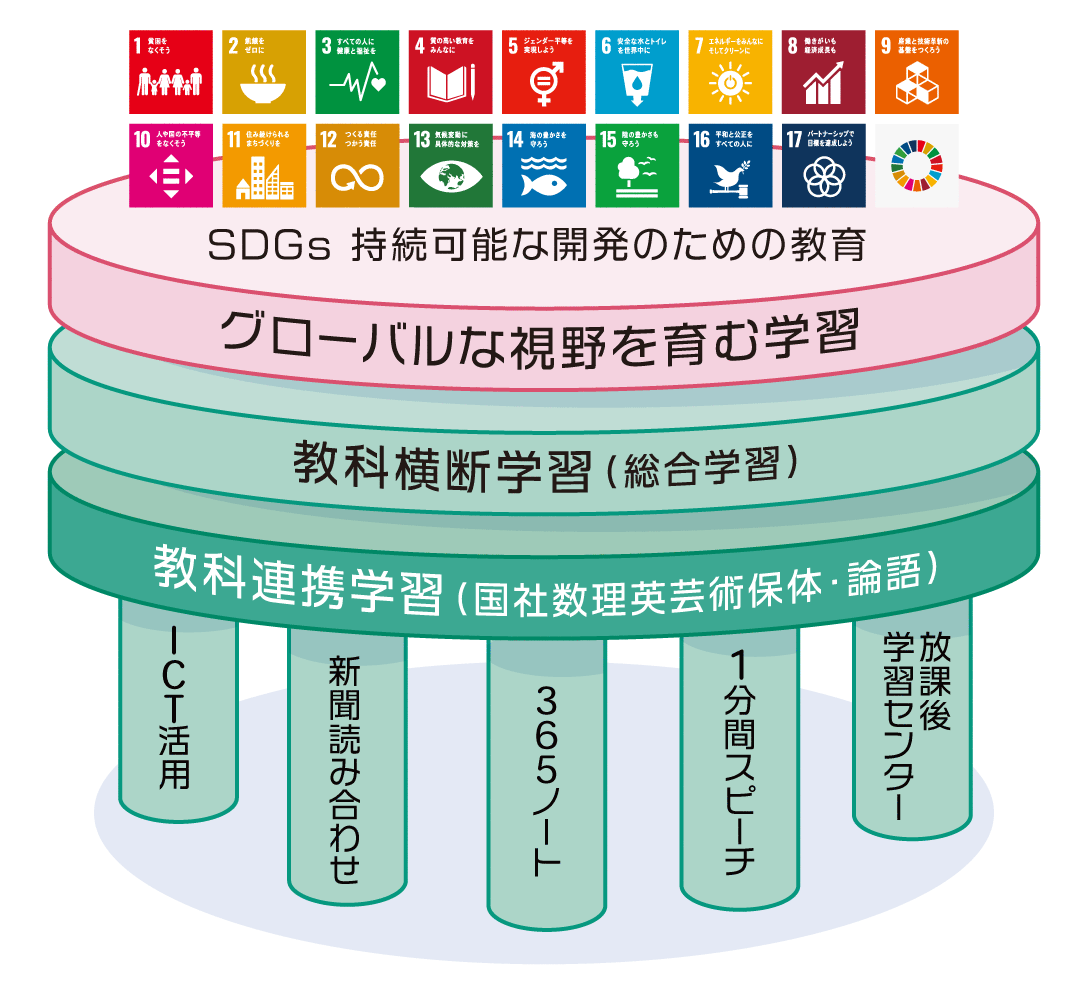

本校では、建学の精神「己ヲ修メ人ヲ治メ一世ニ有用ナル人物ヲ養成ス」の通り、自分や自国のことを深く理解し、他者や他国をも理解し、世の中の役に立つ人間を育てることを目指しています。国連が採択したSDGsには17の目標が掲げられていますが、常に多様な問題に関心を持ち、「自分はここで力になれる」と思った時には躊躇なく行動に移す。そうした発想を中学3年間で育みたいと考えています。

そのため、生徒が校外に出て見聞を広げる探究学習を大切にしています。身近な自然環境に触れる「沼の教室」「田んぼの教室」、東京の歴史や文化、テクノロジーを知る「都市の教室」など多くのプログラムがありますが、より主体的・対話的に学ぶには基礎力が欠かせません。そこで、新聞のコラムを読み比べる「新聞読み合わせ」や、毎日の家庭学習を記録する「365ノート」、ホームルームの時間に自分の考えを語る「1分間スピーチ」などの学習支援プログラムも充実させています。

グローバル教育が英語教育とは限らない

また、ものごとを深く探究していくと、色々な教科の力が必要であることが分かります。例えば、沼の教室で水質を調べようと思えば理科の知識が、沼の近隣はどのような地域なのかを考察するには社会科の知識が求められます。このように、教科横断学習を積み重ねることによって広い視野が身につき、グローバルに活躍する力が養われていきます。

グローバルと言っても、英語力を高めるということではありません。本当の意味のグローバルは、相手がどこの国の人であっても伝えたいことを伝え、しっかり話を聞いて理解すること。そのために英語が必要であれば、手段の一つとして英語を勉強すればいいのです。

良い例として、昨年4月、本校から附属柏高校に進学した生徒たちが「英字新聞甲子園」で準優勝を果たしたことがあげられます。ジェンダー問題や放射線、昆虫食など世界で話題になっているテーマについて地元、柏で取材して書きました。生徒たちが評価されたのは英語力そのものより、グローバルな課題を地元につなげて探究するという発想でした。

第6回英字新聞甲子園で準優勝に輝いた作品。新聞のテーマは「Think globally+Act locally=glocal!」。世界で話題になっているグローバルなテーマについて、柏でできる探究活動を記事にした。

100ページ超の論文 難関大学に合格の卒業生

また、ある別の卒業生は、フェイクニュースについて本校在学中から研究していました。附属柏高校入学後にはSNSを活用して十数カ国にアンケートをとりましたが、全て英語、中国語、韓国語、スペイン語などに翻訳して発信していました。それらのデータを元に100ページ超の論文をまとめました。その経験が大学入試で認められ、慶應義塾大学に合格しました。

論語に「之を知る者は之を好む者に如かず、之を好む者は之を楽しむ者に如かず」という言葉があるように、ものごとに強く興味を持ち、楽しんでいる人には誰もかないません。本校では、楽しくて止まらない学びとの出会いが待っています。

保護者から:

二松学舎には長い歴史があり、論語教育を主軸においていることに信頼を寄せて、子どもの進学先に選びました。入学後はグローバルコース(当時の名称)に在籍し、先生方と一緒に毎週考え、話す訓練などをしていたようです。自分で考える思考力が身についているのを感じます。自問自答プログラムのプレゼン発表は、生徒さんたちの努力が垣間見えるような内容で、レベルが高くて驚きました。(丸山裕美さん)

本校は、学校法人二松学舎の中では唯一、義務教育を行っています。それだけに、細部にわたって手厚く生徒たちを見ることは使命です。また、将来の目標を見定めるようサポートすることも、私たちの役割だと思っています。

近年は、大学を卒業して就職をしても3人に1人は3年以内に辞めてしまうといわれています。「何となく」「仕方なく」で選んだ仕事はなかなか続けられません。でも、自分の好きなもの、興味のあることに携わる仕事であれば、40年以上充実した日々を過ごせることでしょう。その原点は中学時代にあると私は考えています。

ここで最も大切な視点は「みんなよりちょっと得意」「みんなより興味を持っている」ものを見つけることです。例えば、虫が好きだとしたら、虫をとことん探究することで将来、生物に関する職業に結びつくかもしれません。あるいは、グローバル探究コースの1年生は校外学習で「JICA地球ひろば」(東京都新宿区)を訪問しますから、そこでSDGsや国際問題に興味を持ったなら深く掘り下げてほしい。早い段階で将来の目標が見つかると、勉強への意欲も高まります。

本校から附属柏高校へ進学する生徒は、高校受験がありません。中学3年間で思いっきり探究し、論文を書く時間が約束されています。その経験は財産となり、大学入試で生きてきます。

私立の中学校で学ぶことは、当たり前ではありません。保護者の皆様の協力があるからここで学べることも、折に触れて生徒たちに伝えています。