上代から近現代までの

作品を読み解き、

深い考察を展開する。

国文学専攻

学びの特長

-

講義、演習、研究を通して文学作品を読み解いていく。

1・2年次は上代から近現代までの作品を広く学び、

3年次からはゼミナールを中心に専門領域を深めます。 -

小説・シナリオ・俳句等の創作を学び、日本文学への理解を深める。

3年次からは俳句の実作を学ぶ科目も履修できます。

小説・シナリオに加え、韻文創作を学べるのが大きな特長です。 -

国文学を広く、深く学ぶ。

上代から近現代まで、さまざまな視点や方法で研究する、多彩な授業を展開しています。

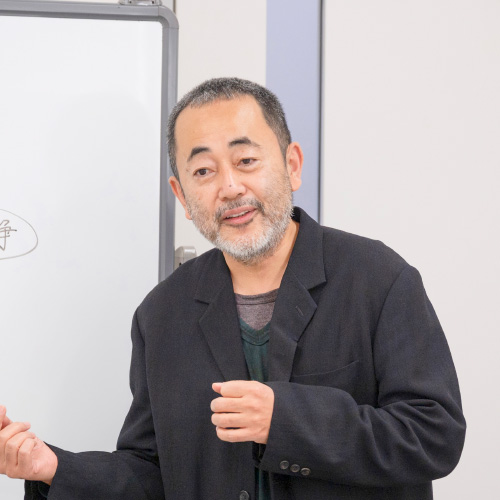

先生が語る! 国文学の面白さ

小説でも映画でもマンガでも、

自分の「好き」を大切にしてほしい。

新たな読み方での読書体験が開く、

今までとは異なる小説世界。

日本近代文学について研究

五井 信 教授

普段から受講生に言っているのは、「作家が何を言いたいのか」は、小説を読み解くための一つの方法に過ぎないということ。文学は、もっと自由に読んでいいのです。私の授業では「小説とは何か」というところから学び始め、精神分析やフェミニズムなど、さまざまな他領域の成果を導入することで、テクストとしての「今までとは違う読み」を目指します。その結果として異なる小説世界が開けたときの快感は、一度体験するとなかなか忘れられないと思います。

国文学専攻の推しの授業!

-

ゼミナールⅠA・B

私達が現在読むことのできる最古の和歌集『万葉集』を読み、当時の人々の歌を中心とした文芸意識のありようを探る。そこから、学生自身が各自の研究テーマと研究方法を発見していくことを目的とする。

-

プレゼミ

(国文学・中世)『徒然草』を精読し、現在残っている中で最古の写本である室町時代の正徹本と、江戸時代から多くの人に読まれてきた写本・版本の本文を読み比べる。入念な調査を基に、読み続けられてきた作品の魅力を理解する。

-

源氏物語特殊研究

A・B源氏物語や平安時代について基礎的知識を修得する。『源氏物語』の幻巻、匂宮巻を対象に、くずし字を読み、理解し、校訂本文を作る作業を経験し、古文に親しむことを目指す。

-

ゼミナールⅡA・B

近代・現代小説の研究として、『神聖喜劇』を精読して作品の現在性に迫り、論文に考察をまとめる。批判意識を研ぎ澄ませ、幅広い読書と議論から思考を深めて歴史的に精確で、創造的な作品理解を目指す。

-

近代文学研究入門

短編小説を主な対象に、日本近代文学研究のための基本的な手続きを学ぶ。様々な研究方法を紹介し、具体的に作品を取り上げて分析を行い、理論を用いた考察を目指す。小説から多様な意味を発見する。

-

創作実践①A・B

(小説・エッセイ)主に小説の鑑賞と創作を通じて、文学とは何かについて考察する。小説の書評POPの作成や小説の共同制作に取り組む。世界観のこもった文章を発表し、授業内で朗読を行なう。